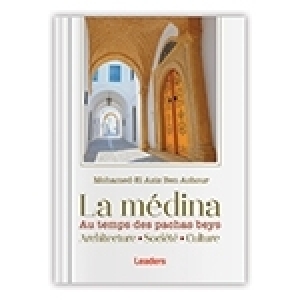

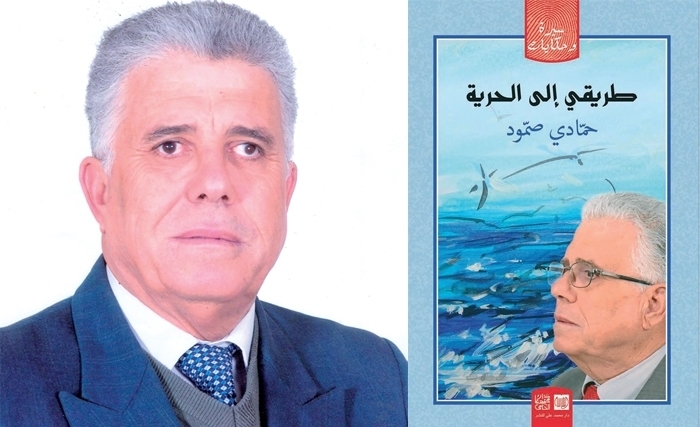

طريقي إلى الـحـرّيّة: من سيرة العَلَم إلـى سيرة العِلْم

.jpg) ليست كتابة السّيرة الذّاتيّة أمرا متداولا مطّردا في أدبنا التّونسيّ، فعدد الأعلام الذّين نشروا سِيَرهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من بينهم محمّد العروسي المطوي (رجْعُ الصّدى) والبشير بن سلامة (عابرة هي الأيّام) وعزّ الدّين المدني (أيّام سعيدة)، وهو أمر يشير الاستغراب إذا علمنا أنّ أوّل سيرة ذاتيّة في تاريخ الإنسانيّة كتبها تونسيّ وهي «الاعترافات» للقدّيس أوغسطين. أمّا في الآداب الغربيّة فإنّ هذا الجنس من أدب الذّات شائع منتشر يزاوله المشاهير من أعلام الأدب والفكر والفـــنّ والسّيـــاسة وغير المشاهــير من عموم النّاس.

ليست كتابة السّيرة الذّاتيّة أمرا متداولا مطّردا في أدبنا التّونسيّ، فعدد الأعلام الذّين نشروا سِيَرهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة من بينهم محمّد العروسي المطوي (رجْعُ الصّدى) والبشير بن سلامة (عابرة هي الأيّام) وعزّ الدّين المدني (أيّام سعيدة)، وهو أمر يشير الاستغراب إذا علمنا أنّ أوّل سيرة ذاتيّة في تاريخ الإنسانيّة كتبها تونسيّ وهي «الاعترافات» للقدّيس أوغسطين. أمّا في الآداب الغربيّة فإنّ هذا الجنس من أدب الذّات شائع منتشر يزاوله المشاهير من أعلام الأدب والفكر والفـــنّ والسّيـــاسة وغير المشاهــير من عموم النّاس.

وبسبب ندرة هذا الضّرب من الكتابة عندنا ترانا نقبل بشوق وشغف شديدين على كلّ سيرة ذاتيّة جديدة نتوقّع الإضافة كلّ لمحة ونترقّب الطّرافة كلّ صفحة. وآخر ما أهلّ في هذا الباب سيرةٌ ذاتيّةٌ تحمل عنوان «طريقي إلى الحريّة» كتبها الأستاذ حمّادي صمّود. وهو علم بارز من أعلام الجامعة التّونسيّة وأحد أساتذتها الأفذاذ اللّامعين الذّي كان لأسمائهم في أوساط الطّلبة رنّة وصدى، اختصّ في تدريس البلاغة وعلوم الخطاب ونظريّات الأدب وأشرف في ذلك على بحوث وأطاريح عديدة، وخاض تجربة التّدريس في الجامعات الفرنسيّة، ووضع في اختصاصه مؤلّفات هامّة باللّسانين العربيّ والفرنسيّ، وهو من العرب القلائل الذّين حرّروا في مجلّة Poétique وفي دائرة المعارف الكونيّة Universalis.

ولعلّ أهمّ ما تتميّز به هذه السّيرة الذّاتيّة أنّها تأتلف مع سائر ما كُتب في هذا الجنس الأدبيّ وتختلف معه في آن واحد. فلمّا كان صاحبها عارفا تمام المعرفة بمقتضيات التّأليف في جنس السّيرة الذّاتيّة وقوانينه فقد أودع فيها ما به تستقيم نسبتها إلى ذاك الجنس، ولكنّه تلطّف في العدول عمّا يميّز الكتابة في هذا المضمار فجعل مسار السّرد لا ينعقد على استحضار ما مرّ بالذّات من أحداث ووقائع فحسبُ، وإنّما على الشّهادة الوفيّة على ما عرفته حياة العلم والتّعلّم في بلادنا من أطوار ومنعطفات، واستأثرت الجامعة في هذا المسار بحظّ وافر من الاهتمام، ولا غرابة في ذلك فالأستاذ حمّادي صمّود قضّى بها طالبا فباحثا ومدرّسا ما يقرب من نصف قرن.

وعلى هذ النّحو قد يجوز القول بأنّ «طريقي إلى الحريّة» هو سيرة للعِلْمِ أكثر ممّا هو سيرة للعَلَمِ وترجمة لأوضاع المعرفة أكثر ممّا هو ترجمة لأحوال الذّات. بل إنّ الذّات والعِلم في هذا الكتاب موضوعان متبادلان في الواحد انعكاس للآخر وتجسيد رمزيّ له أحيانا.

وإذا كان من أهمّ مكوّنات السّيرة الذّاتيّة ما يسمّى محـــكيّ الطّفـــولة Récit d’enfance فإنّه قد توزّع في هذا الكتاب بين حكايات البحر والصيّادين في ساحل مدينة قليبية ولهو الطّفولة البريئ وومضات من النّضال الوطنيّ إبّان الثّورة التّحريريّة وأحاديث التعلّم والمدرسة. ولعلّ من أطرف ما في هذه المرحلة أنّ علاقة المؤلّف بالمدرسة في بداياتها لم تكن توحي بمسار ذي بال، فقد كان دخوله المدرسة محض صدفة ، وقد حُمل إليها عن طريق إحدى قريباته ودرس بها ستّ سنوات دون أن يكون له بها ملفّ أو وثيقة للتّسجيل، ثمّ إنّه قرّر الانسلاخ عنها بعد أيّام قليلة من دخولها، وهو يروي في ذلك حادثة كانت فاصلة في حياته وهي «الطريحة» التّي عاقبته بها والدته «جميلة «بعد التّفطّن لغيابه عن المدرسة، فكانت تلك الحادثة مبدأ صلة عشق عميق بالتّعليم والتّعلّم: «أمّا النّاس من بلدتنا وأصدقاء الدّراسة والمقهى في حيّنا فمقتنعون بأنّ الفضل في ما حقّقتُ يرجع إلى طريحة «جميلة»، ولا يزال يذكّرني لِداتِي بها علنا وأنا في هذه السنّ على سبيل المزح والدّعابة».

ولم تنته المرحلة الابتدائيّة دون حوادث لافتة، ففي السّنة السّادسة سنة «الشّهادة» و»السّيزيام»، يذكر المؤلّف أنّه تخلّف عن إجراء امتحان «الشّهادة» لأنّه لم يدرك الحافلة التّي تقلّ التّلاميذ إلى بلدة «منزل تميم» لاجتياز الامتحان. غير أنّ ما فاته في الشّهادة لم يفته في امتحان «السّيزيام» الذّي اجتازه بنجاح لتنفتح أمامه مسالك في المعرفة جديدة.

أمّا مظاهر التّرجمة للجامعة والعِلْم فيمكن لقارئ الكتاب أن يرصدها في أربعة مستـــويات كبرى هــــي: الأعــلام والمناهج والنّظرّيات ومظاهر الإشعاع.

«قُم للمعلّم وفّه التّبجيلا ...»

كان لأساتذة الجامعة التّونسيّة في ستّينات القرن الماضي حضور واضح في الكتاب، وقد ذكر المؤلّف في مقدّمته أنّ من مقاصد كتابة هذه السّيرة الذّاتيّة تكريم «رجال مؤمنين برسالتهم جُبلوا على السّخاء ومدّ يد العون لمن رأوا فيهم وعدا بإمكانٍ به تتجدّد رسالتهم وتستمرّ»، وهكذا رسم الكتاب «بورتريهات» لافتة لأبرز أعلام الجامعة في مرحلة الطّلب والتّحصيل من التّونسيّين والأجانب، فيها من تدقيق الخصال العلميّة والمناقب الخُلُقيّة ما ينمّ عن اعتراف بالجميل، فالأستاذ فرحات الدّشراوي» كان عالما ثَبْتًا يعرف دقائق مسألته وله في كلّ ما كُتب عنها رأيٌ». والأستاذ صالح القرمادي «يتناول مسائل اللّغة تناولا يثير الدّهشة ويقول في اللّغة أقوالا لم يسبق للمتعلّمين بها علم ويُحسن من اللّغات أكثر ممّا يحسن غيره». أمّا الأستاذ محمّد الطّالبي فهو «ذائع الصّيت واسع المعرفة، وكان درسه فرصة أدركنا من خلالها مدى إلمامه بشؤون الفكر والحضارة وما له من قدرة على إنطاق النّصوص وإدراجها في نسق في التّفكير هو صورة لصاحبه وللعصر الذّي كُتب فيه ذلك الشّعر». ويتحدّث المؤلّف عن الأستاذ عبد القادر المهيري، وقد أشرف على أطروحته، بكثير من الإكبار والإجلال فيقول عنه «وهو في كلّ ما فعل لا يشعرك بأنّه قام بأكثر ممّا يجب أن يقوم به الأستاذ تجاه طالبه إن وقف لديه على طموح حتّى لا تقعد به قدراته، وأرجو أن تكون المحبّة والتّقدير والتّبجيل التّي أكنّها له ومحاولة تأثّر نهجه في التّعامل مع طلبتي بعض ذلك الدَّيْن». وأمّا الأستاذ منجي الشّمــلي فهو أستـــاذ له «باع عريض في صياغة المسائل والحرص فيها على الجدّة والطّرافة والسّبق».

ومن الأساتذة الأجانب الذّين كان لهم أثر عميق في حياة الجامعة التّونسيّة في ذلك الوقت وسيكون لهم - في مجال اختصاصهم – صيت كبير في العالم «ميشال فوكو» الذّي يقول عنه الأستاذ صمّود:» نراه في منعطفات الممرّات برأسه المائل إلى الاستطالة الحليق ونتوء علماء الرّياضيّات في مؤخّرة رأسه ولونه الأشقر الشّاحب ولباسه البسيط، نراه متّكئا إلى نافذة من النّوافذ يواصل حديثا بدأه مع طالب أو طالبة خارج الدّرس، ثمّ كنّا نحضر درسه العموميّ الذّي حلّل فيه رسوما من مشاهير الرّسّامين وكان يحضرها جمهــور غفير فيهم بعض ساسة البلاد والمتولّين أمرها».

العيون الصّافية

من المصادر التّي تستمدّ منها هذه السّيرة الذّاتيّة قيمتها المرجعيّة والاعتباريّة في آن واحد أنّها تعرض مرتكزات التّكوين الجامعيّ ومقوّماته بما يؤكّد اتّخاذها سيرة العَلَم سبيلا إلى استقصاء سيرة العِلم، فالقارئ بوسعه أن يلاحظ بيُسر متانة التّكوين الذّي تكفله الجامعة لطلبتها في أقسام اللّغة والآداب والحضارة العربيّة. ويتجلّى ذلك في أربعة مظاهر أساسيّة:

- أوّلها ما يتّسم به هذا التّكوين من شمول واتّساع، فالطّالب في هذه الأقسام مدعوّ إلى الحصول على شهادات الدّراسات العليا في الحضارة الإسلاميّة وأساليب البحث، وفي النّحو العربيّ وفقه اللّغة، وفي الأدب العربيّ، وفي الآداب واللّغات الأجنبيّة فضلا عن إتقان نشاطي التّعريب من الفرنسيّة ومن الأنقليزيّة والنّقل من العربيّة إلى الفرنسيّة، وقد أضيفت إلى ذلك في سنوات لاحقة شهادات في المناهج الحديثة (السّرديّات والأسلوبيّة) وفي اللّسانيّات وفي الأدب المقارن وفي تقنيّات التّرجمة. ويتيح هذا التّكوين للحاصلين على الأستاذيّة إلماما كافيا بكلّ فروع دراسة اللّغة والفكر والأدب وعُدَّة لا بأس بها تساعد على تناول مختلف قضاياها وإشكاليّاتها.

- ثانيها ما يفرضه هذا التّكوين من ضرورة إتقان اللّغات الأجنبيّة لا سيّما الفرنسّية والأنقليزيّة، فقد كان الأساتذة يحرصون بكثير من الشّدّة والصّرامة على أن يمتلك طلبتهم ناصية تلك اللّغات ، ذلك أنّ «البحث العلميّ لا يمكن أن يتمّ للباحث إلّا إذا كان قادرا على القراءة بلُغتين على الأقلّ، وكلّما زاد عدد اللّغات ازدادت قيمة عمله وتوسّعت رؤيته».

- ثالثها ما يقتضيه هذا التّكوين من إلمامٍ بالمناهج الحديثة ومواكبةٍ لما يستجدّ في الأوساط الأكاديميّة الغربيّة بما يُقدر الطّلبة على امتلاك أدوات معالجة ناجعة ونسج شبكة قراءة عالية الفعاليّة.

- رابعها ما يُنمّيه هذا التّكوين من ملكات الفكر النّقديّ بما فيه من حثّ على أن يتدبّر الطّالب ما يتلقّاه ويُعمل الرّأي فيه ويتّهم الظنّ في كـــلّ ما يقرؤه أو يُعرض عليه.

لقد كانت الجامعة حقّا عيونا صافية ينهل منها الظِّمَاءُ المتعطّشون ونبعا زلالا يرده المغترفون

من زمن البنيويّة إلى زمن التّداوليّة

لعلّ من أطرف ما في سيرة الأستاذ حمّادي صمّود الذّاتيّة أنّها تتحوّل في بعض المواطن إلى تعقّبٍ لمسارات نظريّة الأدب واقتصاصٍ لمراحل تطوّر مذاهب النّقد ومناهج تحليل الخطاب، فتتداخل سيرته بسيرة تلك الاتّجاهات والتّيّارات، فهو يذكر «سيادة» منهج «قوستاف لانسون» التّاريخيّ في طور من أطوار التّعليم الجامعيّ، ثمّ يعرض لهبوب رياح «البنيويّة» و«الشّعريّة» وبسط سلطانها على الدّراسات التّي تتناول النّصّ الأدبيّ وأنساق المعرفة طيلة السّبعينات، ويعرّج بعد ذلك على بروز نظريّة الأعمال اللّغويّة الأنقلوسكسونيّة وما ترتّب عنها من إعادة نظر في فلسفة القول وإجلاء لقدرة اللّغة على تحويل المقول فعلا.

ويستحضر بواكير ظهور «التّداوليّة» في الأوساط الجامعيّة على نحو خافت في البداية تعريفا وإشارة إلى الأسس الكُبرى ، ثمّ على نحو أكثر جلاء بعد ذلك بما جعلها تؤثّر في الوجهة التّي ستتّجه إليها الدّراسات البلاغيّة والأدبيّة. وهكذا ستتبوّأ «البلاغة الجديدة» منزلة متقدّمة وستُميل إليها أنظار الدّارسين وتستأثر باهتمامهم، وليست هذه المنزلة في الحقيقة سوى رجوع إلى أصول البلاغة وإلى ما كان يؤسّسها من أقسام هي مراحل كلّ خطاب مُقنع ومثير وممتع.

الجامعة من التّأسيس إلى الإشعاع

تظلّ الجامعة التّونسيّة في جزء هامّ من كتاب «طريقي إلى الحريّة» القطب الذّي تدور عليه كتابة الذّات، فبعد التّطرّق إلى أعلام الجامعة ومناهج التّدريس فيها ونظريّات الأدب التّي تحاورت في رحابها يذكر الأستاذ حمّادي صمّود وجها آخر من وجوهها النّاصعة وهو الإشعاع الذّي أُتيح لها شرقا وغربا والسّمعة التّي كانت لها في الأوساط الأكاديميّة الأجنبيّة، يذكر ذلك انطلاقا من تجربته الذّاتيّة أوّلا، ثمّ من خلال تجربة واحد من كبار الأساتذة وأحد مؤسّسي الجامعة التّونسيّة وهو الأستاذ أحمد عبد السّلام.

أمّا التّجربة الذّاتيّة فتتمثّل في دعوته للتّدريس بالجامعات الفرنسيّة بداية الثّمانينات، وقد كانت دروسه موزّعة على ثلاث مؤسّسات هي جامعة باريس الثّالثة (الصّربون الجديدة) وجامعة باريس الثّامنة بسان دوني حيث درّس لطلبة الإجازة الأدب القديم والتّعريب وشرح النّصوص الأدبيّة، ودار المعلّمين العليا بباريس حيث درّس لطلبة التّبريز مراتب الظّاهرة البلاغيّة في المدوّنة العربيّة القديمة، ومقاربة أجناسيّة بنيويّة لشكل أدبيّ قديم هو المقامة. وقد كان للأستاذ جمال الدّين بن الشّيخ دور بارز في تلك الدّعوة.

وأمّا تجربة الأستاذ أحمد عبد السّلام فيتحدّث عنها المؤلّف بكثير من الاعتزاز حيث يذكر مقدم ذاك الأستاذ لإلقاء درس أسبوعيّ في مؤسّسة علميّة عريقة هي «الكوليج دي فرانس» بدعوة من الأستاذ «أندري ميكال» صاحب كرسيّ الدّراسات العربيّة بتلك المؤسّسة، وكان عنوان الدّرس «ابن خلدون وقرّاؤه»، يقول الأستاذ صمّود عن تلك التّجربة : «كان الدّرس مثالا في سعة المعرفة ووضوح المنهج ودقّة الفكرة وعلوّ المرتبة في البيان بلسان فرنسيّ فصيح لا يتيسّر إلّا لكبار الكتّاب أو الباحثين والمدرّسين... وكان إعجاب الجمهور بعد انتهاء الدّرس واضحا والالتفاف حول الأستاذ لا ينفضّ بسرعة لكثرة ما يطرحون عليه من أسئلة ويظهرونه من إكبار...إلى أن تمّت الحلقة ورجع الأستاذ إلى جامعته بعد أن ملأ التّونسيّين المقيمين هناك فخرا وأعطى عن الجامعة التّونسيّة التّي كان أوّل رئيس لها صورة ناصعة وأحلّها من مؤسّسات التّعليم مكانة مشرّفة».

والمحصّل أنّ هذه السّيرة الذّاتيّة كتاب على قدر بالغ من الأهميّة، بل لعلّه أهمّ كتاب يصدر بين ظهرانينا في السّنين الأخيرة، فإلى جانب كونه يعرض سيرة رجل من أخطر رجالات العلم والبحث عندنا فهو كتاب يقرأ مسيرة التّربية والتّعليم في بلادنا قراءة عميقة فاحصة ويُنصف - بمشاعر صادقة تنمّ عن وفاء واعتراف - كلّ من ساهم في أن يُكتب لتلك المسيرة ما صادفته من نجاح وسداد، هو كتاب يُلْهِم النّاشئة وطلبة العلم سُبل التّفوّق والتّميّز ويهديهم إلى مسالك التّرقّي في مدارج المعرفة ويُبصّر القائمين على شؤون التّعليم بأقوم مناهج التّصويب والإصلاح.

تتويــج علمـيّ جديـد للأستاذ حمّادي صمّود

أُضيف إلى رصيد الأستاذ حمّادي صمّود الزّاخر بالجوائز العلميّة والتّتويجات تميّز علميّ جديد تمثّل في حصوله على إحدى جوائز الدّورة الخامسة عشرة (2016 - 2017) لمؤسّسة سلطان بن علي العويس الثّقافيّة بالإمارات العربيّة المتّحدة وهي جائزة الدّراسات الأدبيّة والنّقد التّي أُعلنت نتائجها يوم الأحد 26 نوفمبر 2017.

وقد مُنح الأستاذ حمّادي صمّود هذه الجائزة وفق بيان لجنة التّحكيم «تقديرا لجهده في إثراء النّقد العربيّ الحديث، إذ قدّم أفكارا ومعالجات جديدة في التّراث البلاغيّ العربيّ، فهو من القلائل الذّين تتوافر في منتجهم المعرفيّ درجة عالية من العمق والتّمحيص وتأصيل المكتسبات المعرفيّة الإنسانيّة في الثّقافة العربيّة.

الحبيب الدريدي

قراءة المزيد:

- اكتب تعليق

- تعليق