أزمة الإبداع في الثّقافة بتونس: ضبابيّة الرّؤية وغياب الذّات

يُعرَّفُ الإبداع بأنّه سيرورة نفسيّة أو نفسيّة اجتماعيّة تمنح الفرد أو المجموعة القدرة على تخيّل أو بناء مفهوم مستحدث أو تحقيق منجز جديد أو حلّ مشكلة ،كما تتيح جمعا تأليفيا بين الأشياء والأفكار والأوضاع المختلفة يفضي إلى إنتاج أشكال متجدّدة من المعرفة النّظريّة والتّطبيقيّة التي يحتاجها مجتمع يتوق إلى النّموّ والتّقدّم. لذلك يُعَدُّ الإبداع محرّكا أساسيّا في تطوّر الحضارة وإثراء التّجربة الإنسانيّة. ومن المشروع أن نتساءل عن موقع الإبداع من الذهنيّة العامّة في بيئتنا التّونسيّة وعن الحيّز الذي يشغله فكرًا وممارسةً في تمثّلنا للواقع وتفاعلنا مع يطـرحه من المشكلات، خاصّة في مجالات الثقافة.

.jpg) لنلاحظ في البداية، أن كلمة «إبداع» غالبا ما تفقــد في الاستعمال السّائر الكثير من معانيها فتصبح من الكلمات المستهلكة بل المتهرئة التي تُحشى بها الأحاديث والكتابات الصّحفيّة وغيرها؛ وممّا أصيبت به اتّساع استعمالها، على غير وجه، في مجالات الأدب والفنون بحيث أصبحت مرادفا لكلمة «إنتاج» ولم تعد تعبّر عمّا هو أصيل ولا نظير له أو البالغ الغاية في بابه.

لنلاحظ في البداية، أن كلمة «إبداع» غالبا ما تفقــد في الاستعمال السّائر الكثير من معانيها فتصبح من الكلمات المستهلكة بل المتهرئة التي تُحشى بها الأحاديث والكتابات الصّحفيّة وغيرها؛ وممّا أصيبت به اتّساع استعمالها، على غير وجه، في مجالات الأدب والفنون بحيث أصبحت مرادفا لكلمة «إنتاج» ولم تعد تعبّر عمّا هو أصيل ولا نظير له أو البالغ الغاية في بابه.

في معاني الإبداع وشروطه

إنّ من شروط العمل الإبداعيّ الطّرافة وقدر غير قليل من الابتكار يخرجه عن السّائد والمألوف، هذا إضافة إلى شرط «النّجاعة» المتمثّل في إيجاد حلول نوعيّة لما يعترضه من مصاعب ومشكلات، بحيث تأتي العمليّة الإبداعيّة الحقّ كإضافة ماديّة أو معنويّة واضحة بالمقاييس المُتَعارفة في المجال الذي ينتمي إليه العمل.

ولنضف إلى ذلك أنّ الإبداع يندرج بالضّرورة في السّيرورة التّاريخيّة منجذبا بطبيعته إلى كلّ جديد بروح تستشرف المستقبل وترفض الرّكون إلى التّقليد، وإن هو اتّخذ من الماضي مادّة له، وهو أمر شائع، فبأدوات الحاضر ومفاهيمه ورؤاه. ولا غضاضة في أن يستلهم العمل الإبداعي أو يقتبس عناصر من آثار سابقة سواء من داخل مجاله الحضاري أو من خارجه شريطة أن لا يكون الاقتباس سطحيّا وأن يُوَظّف بنجاعة في بلورة مضامين جديدة.

ولنبحث، الآن، في تاريخ ثقافتنا الحديثة منذ عقود وفي مجالي الآداب والفنون، عن مدى الاستجابة لشروط الإبداع كما ذكرناها ومدى ما تحمله الأعمال المنجزة عامّة من مظاهر الجدّة والطّرافة. إنّنا نلاحظ من قراءة سريعة أنّ الإبداع كقيمة وكمفهوم شهد أحوالا مختلفة حسب مراحل أو فترات راوحت بين الحيويّة والجمود وعرف خلالها النّتاج الفنيّ والأدبي الطّريف زخما لافتا أو تراجعا بل همودا قد يطرأ بغتة بعد بشائر تطوّر نوعيّ يستغرق جهد أجيال في تأصيل الثقافة داخل المجتمع. وهــنا لا بدّ أن نشير إلى نسبيّة معنى الإبداع باعتبار ما عرفته تونس من مشكلات التّثاقف في احتـكاكها بالثّــقافة الأجنبــيّة ممّا ترك بالغ الأثــر في الأشكال والمضامين. ولنكتف بمقاييس دنيا لما هو إبداع طريف يحاول الخروج بمـضامين وأشكال تتجــاوز المســتهلك السـّائد، في مقابل الأعمال التي تنحو منحى السهولة والتّقليد.

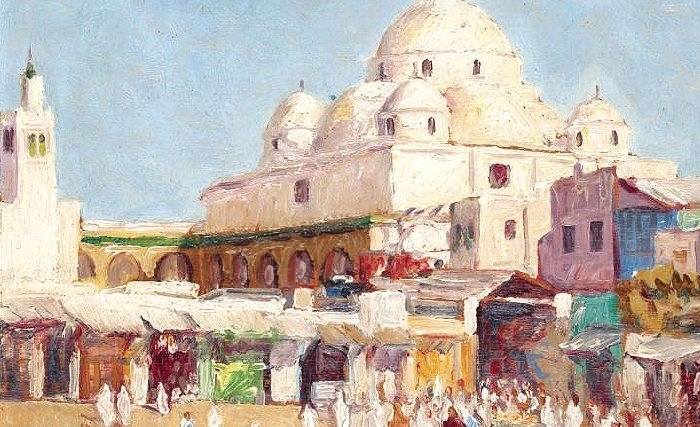

جيل التّأسيس وإرهاصات النّهضة الفنيّة والأدبيّة

لقد شهدت السّاحة الثّقافيّة التّونسيّة مراحل بلغت خلالها جهود تجديد الرّؤى والمضامين في الآداب والفنون مدى أكسبها تأثيرا ذا بال في الحيّــز الاجتماعي في تســاوق بل في تنـــاغم مع تنامي الوعي بالذّات في مراحل دقيقة من تاريخ البلاد. ولعلّ أبرزها فترة الثّلاثينات من القرن الماضي التي نضجت فيها حركة تجديدية في الآداب وخاصّة الشّعر مع أبي القاسم الشّابّي والفنّ التّشكيلي مع يحي التّركي وعلي بن سالم وعمّار فرحات وفي الموسيقى بفضل إنشاء المعهد الرّشيدي ومن التفّ حــوله من مجدّدي التّراث التقليدي أمثال خميّس ترنان ومحمد التّريكي مع بروز بوادر أغنيّة تونسيّة جديدة من روّادها علي الرّياحي والهادي الجويني ومحمد الجموسي وساهم فيها شعراء ارتقوا بالذّائقة الشّعبيّة وانتشلوها من حضيض التّفــاهة الذي انزلقــت إليــه في العقود السّابقة، إضافة إلى تطوّر شكل من أشكال المسرح الغنائي أكتسب حضـورا لا يستـــهان به على السّـاحة وساهــــم في تنويع المشهد الموسيقي والمسرحي وأضاف مادّة جديدة للتّذوق الفنّي العام. ولم تكن تلك الحركة الفكريّة والفنيّة والأدبيّة نتاجا لجهود الأدباء والفنّانين وحدهم بل حصيلة وعي عام من النّخب التونســيّة في مجالات عدّة من أدباء ومحامين ورجال أعمال، وساهمت فيها شخصيّات مــميّزة من أمثــال الطّاهر الحــدّاد وعبد العزيز العروي ومصطفى خريّف وغيرهم من خلال النّقاشات والكتابات النّظريّة والصّحفيّة مؤكّدة أهميّة الفكر والأدب والفنّ في مجتمع يتوق إلى التّحرّر من الاستعمار والانعتاق من ربقة التّقاليد البائدة التي تعيق الفكر والرّوح. ومن سمـات الإنتاج الفكـــري والأدبيّ والفــــنيّ في تلك الفترة انطباعه بالشّخصيّة القويّة و«الرّؤيويّة» لأصحابه ممّا جعل كلّ واحد منهم علما في مجاله، كما أتت أعمالهم مجدّدة في مضامينها مع محاولات جادة في استيعاب العناصر المستعارة من الثّقافات شرقا وغربا وهضمها والإضافة إليها من تجربتهم ومعاناتهم الشّخصيّة ممّا جعلها تندمج طبيعيّا في البيئة التّونسيّة.

جيل الستّينات وتجديد الأساليب

ثمّ ظهرت الحاجة، مجدّدا، خلال السّتّينات والسّبعينات وحتّى أواسط التّسعينات من القرن الماضي، إلى تجاوز ما أصبح قديما وبدأت حركة جديدة حاولت إعادة الصّلة بالإبداع بمعانيه وأهدافه مع الرّغبة في مسايرة ما يجدّ من مفاهيم ورؤى جلبتها رياح العصر. وفي خضمّ الأعمال الجديدة التي راوحت بين تقليد أشكال مستعارة من الآداب والفنون في الشّرق والغرب وبين محاولات تكييف شخصيّ لتلك الأشكال وإضفاء قشرة محليّة عليها، ظهرت تجارب ـــ يضيق المجال عن ذكرها جميعا ـــ تفاوتت في قيمتها وتأثيرها وإن كان لها، بلا شك، شرف الرّيادة، محاولةً التّخلّص من التّبعيّة للتيّارات المهيمنة أو صوغها على نحو يقرّبـها ممّا كان يطـــرح من قضايا الهويّة واستلهام الرّوح المحلّيّة في علاقاتها بالإرث الحضاري أو من المواضيع الإنسـانيّة برؤية ذاتيّة. وكان الدّافــع إلى ظهور تلك الحركة مقاومة الرّتابة في ثقافة هيمنت عليها السّلطة السّياسيّة وحدّت من آفاقها وانتهت إلى قوالب وممارسات مستقرّة. ومن تلك التّجارب في الفنون التّشكيليّة نذكر أعمال الزّبير التّركي وعبد العزيز قرجي التي خرجت عن رتابة السّائد مستلهمة الحياة التّقليديّة في تعبير يستعيد بحيويّة ونضارة، حياة ماضيّة حافلة بالنّماذج البشريّة في فرادتها الإنسانيّة والثّقافيّة. وفي اتّجاه آخر نشير إلى تخلّي نجيب بالخوجة عن تجربته التّجريديّة الأولى المتأثّرة بالفنّ العالمي وغوصه في منابع الفنّ الإسلامي عبر بنائيّة تتمثّل الحيّز الجماليّ القديم بأسلوب مبتكر ومعاصر. ومن بين المجدّدين في الأدب برز البشير خريّف في القصّة والرّواية ومنوّر صمادح ومحيي الدّين خريّف والحبيب الزّنّاد والمنصف المزغنّي والمنصف الوهايبي ومحمد الصّغيّر أولاد أحمد وغيرهم في الشّعر وعز الدّين المدني والمنصف السّويسي ومحمد إدريس وفاضل الجعايبي وتوفيق الجبالي وعزالدين قنّون في المسرح، ومحمد سعادة ومحمد القرفي وأنور براهم في الموسيقي وعمار الخليفي وعبد اللّطيف بن عمّار وأحمد الخشين وفريد بوغدير والنّوري بوزيد وآخرون في السّينما وغير هؤلاء ممّن ساروا على طريقهم حتّى أواسط التّسعينات. ويذكر لأفراد هذا الجيل الثّاني أنّهم حاولوا قدر الإمكان الخروج عن السّبل المطروقة وآمنوا بضرورة استناد الفن والأدب إلى رؤية شخصيّة ورأوا في التّقليد الأعمى واستيراد القوالب الجـاهزة بتقنــيّاتها وجماليــاتها دون تحـوير أو تكييف، عيبا لا يتّفق ودور الفنّان والمثّقف في مجتمعه؛ ولعلّهم قد استجابوا بأعمالهم تلك لأهمّ شروط الإبداع.

غربة الإبداع في محيط متحوّل

استـــمرّ أولئك اللـــذين برزوا خــلال تلك المــرحلة وبقــوا على قيد الحياة، في الإنتاج خلال العقود التّالية، غير أنّهم يواصلون الطّريق، وقدجاوز بعضهم اليوم سنّ السبعين، في محيط بالغ التّحوّل بفعل الطّارئ من الأحداث والثّورات التكنولوجيّة وظهور أسواق تراجع فيها الأثر المكتوب أمام هيمنة الصّورة وأصبح العمل الفنّي والأدبيّ بعد أن كان تعبيرا عن رؤية ذاتيّة تسعى إلى فهم الواقع وتطمح إلى التّغيير، سلعةً أو نتاجا يخضع لسلطان وسائل الاتّصال الصّاعد ومسالك التّوزيع المستحدثة والقوالب التي تفرضها الشّبكة العنكبوتيّة وآلت مفاهيم الثّقافة الكلاسيكيّة في التّوعيّة وتأصيل الحسّ الجمالي والتّنوير إلى الضّمور والتّبعيّة وضعُف شرط التّميّز والجدّة والذاتيّة في الإبداع، في ظلّ ثقافة استهلاكيّة تعنى بالكمّ دون الكيف. ولئن حاولت أشكال الإنتاج الجادّة في الآداب والفنون التّشكيليّة والموسيقى، الصّمود أمام التّيار فإنّما تدين بوجودها المحتشم في ركن من السّاحة لما تقدّمه الدّولة من مساعدات أو بما تظفر به من حين إلى آخر من جوائز ترصدها الهيئات والمؤسّسات.

عصر السّطحيّة والسّهولة وغياب الشّخصيّة

وكــان مــن نتـائج هذا الوضـع أن نشــأ جيــل من العامــليـن في حقول الإنتاج الفنّي خاصّة في المسرح والموسيقى انجرّ إلى الفبركة والسّطحيّة وتميّزت أعماله باضطراب الموضوع بل بغيابه أحيانا فأصيب المسرح بداء «الاقتباس» في صيغه الضّحلة لعجزه عن الرّؤية الذّاتيّة وظهر كمّ مفزع من الشّركات الخاصّة لا مشروع واضح لها وإنّما تكوّنت للانتفاع بالمساعدات التي ترصدها الدّولة. أمّا في الموسيقى فقد استشرى التّقليد وأصبح من النّادر أن يقدّم الفنّان برنامجا كاملا من إبداعه ودرج الكثيرون على تقديم أغان من التّراث المحلّي أومن الأغاني الشّرقية في أداء متكلّف قد يخالطه التّهريج. وضاع الاحساس بالذوق المحلّي المبدع الطّامح إلى التّنويع والتّجديد حتّى لا نكاد نجد له صدى عند جمهور أصبح يستهلك ما يقدّمه له المؤلفون والملحّنون التّونسيون في الأعراس والمناسبات وفي الإذاعات والقنوات التلفزيونيّة من ألحان باللّهجات المصريّة والخليجيّة وغيرها ولا تُجلى عروس ولا ترقص إلاّ على الأغنية المصريّة «وسطك ولا وسط كمنجة، قدّك مرسوم ع السّنجة»!

يطول الحديث في الموضوع ولا بدّ من إنهائه ملاحـظين أنّ الإبداع في الآداب والفنون، (وفي من قطاعات أخرى كثيرة من حياة المجتمع لا يتّسع المجال الآن لذكرها) يعاني أزمة حقيقيّة وخطيرة تكرّس انهزامه ـــ وهو المقياس للنّمو والتّقدّم ـــ أمام القيم الاستهلاكيّة المهيمنة. إنّ البحث عن الحلول لهذه الحال المتردّيّة في قطاع الثّقافة يمرّ حتما عبر مراجعات عميقة وسريعة للسّياسات المتّبعة وهو من مسؤوليّة السّلطات العموميّة والمجتمع المدني مع مشاركة فعليّة من كلّ من يؤرّقه ما انتهى إليه الإبداع.

علي اللواتي

- اكتب تعليق

- تعليق