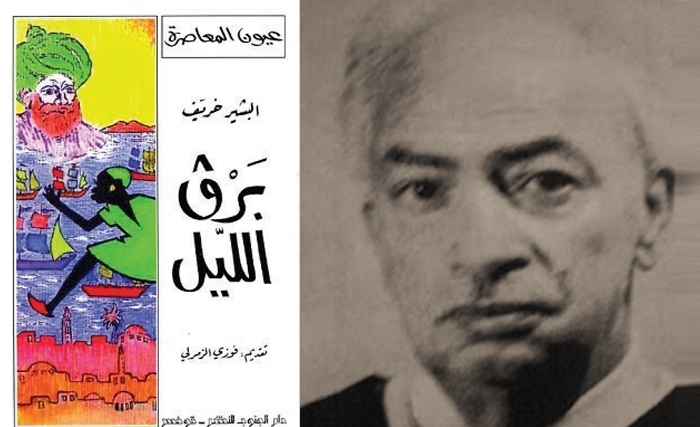

مائويّة الأديب البشير خريّف (1917 - 1983): إِنّ مــن القَــصـــص لَـسِـحْـرًا

إذا حـُـــقَّ للأدب التّـــونسيّ الحـديث أن يُفاخر بنُخبة مـــن أعـــلامه الأفذاذ الذّين تخطّوا المحليّة إلى العالميّة فسيكون البشير خريّف - بلا شكّ – في الطّبقة الأولى منهم، فهو عنوان العبقريّة الرّوائيّة والقصصيّة في تونس وأنموذجها الأمثل دون منازع، نجح في الارتقاء بهذا الجنس السّرديّ إلى مرتبة عليا من البراعة والإتقان والافتنان حتّى صارت آثاره كالأعلاق النّفيسة جواهر من خالص الفنّ وباهر الجمال، لا تُذكر روائع الأدب التّونسيّ إلّا وكانت أعمـــاله أبـــرز شواهدها وأنصع دلائلها وآياتها..

لقد أوتي البشــــيــر خـــريّف موهبـة أدبيّة فـــذّة فأبـدع «بــــرق اللّيــــل» (1961) و«الدّڤلـــة في عـــراجينها» (1969) و«مشموم الفلّ» (1971) و«حبّك درباني» (1980) و«بــلّارة» (1992)، فكان بجملة آثــاره أحـــد الذّين حلّقوا بالأدب التّونسيّ في سماوات عُلًى.

«الـــدّقلة في عــراجينــهــا» أو «مدام بوفاري» التّونسيّة

.jpg) ستظلّ رائعة البشير خريّــــف «الدّقلة في عراجينـهــا» مــن عيــون الرّوايات العربيّة المعاصرة، بل إنّها لجديرة بأن تُضمّ إلى طراز الأعمال الرّوائيّة العالميّة. وهـــي في الحقيقة ثلاثيّة متينة متماسكة صُهرت في رواية واحدة فمنحتها كثافة وعمقا وغنًى، وهي فسيفســـاء عجيــــب رُكّب بإحكام وشُكّل بتدبيـــر، إذ اجتمعــت فيها قضايا متباينة متضافرة في آنٍ: بواكيــــر الوعي النّقابي والسّياسي في عشرينــات وثلاثينات القـــرن المـــاضي إبّــان حـــــركة محمّد علي الحامّي وحركة الدّستور الجديد، وإعاقات المجتمع التّقليدي الرّازح تحت أعباء التّمثّلات البالية ولا سيّمــا نظـــرته إلى منزلة المرأة وارتهانه العلاقات الاجتماعيّة إلى المـــال والمواريث والأنصبة، ثمّ قضايا الذّات البشريّة النّابضة بالقيم والمعاني الإنسانيّة عندما تنزع إلى الحرّية وتقطع من أجل الوصول إلى تذوّق طعمها أخطر الأغيال وأخوفها فتكتشف أنّهــــا درب لا سبيل فيه للوقوف.

ستظلّ رائعة البشير خريّــــف «الدّقلة في عراجينـهــا» مــن عيــون الرّوايات العربيّة المعاصرة، بل إنّها لجديرة بأن تُضمّ إلى طراز الأعمال الرّوائيّة العالميّة. وهـــي في الحقيقة ثلاثيّة متينة متماسكة صُهرت في رواية واحدة فمنحتها كثافة وعمقا وغنًى، وهي فسيفســـاء عجيــــب رُكّب بإحكام وشُكّل بتدبيـــر، إذ اجتمعــت فيها قضايا متباينة متضافرة في آنٍ: بواكيــــر الوعي النّقابي والسّياسي في عشرينــات وثلاثينات القـــرن المـــاضي إبّــان حـــــركة محمّد علي الحامّي وحركة الدّستور الجديد، وإعاقات المجتمع التّقليدي الرّازح تحت أعباء التّمثّلات البالية ولا سيّمــا نظـــرته إلى منزلة المرأة وارتهانه العلاقات الاجتماعيّة إلى المـــال والمواريث والأنصبة، ثمّ قضايا الذّات البشريّة النّابضة بالقيم والمعاني الإنسانيّة عندما تنزع إلى الحرّية وتقطع من أجل الوصول إلى تذوّق طعمها أخطر الأغيال وأخوفها فتكتشف أنّهــــا درب لا سبيل فيه للوقوف.

وقـــد أفـــرزت هـــذه القضــايا مجتمعة أبطالا على قــــدر بالـــغ من الجاذبيّة والتوهّـــج، إلّا أنّ «العطراء» تبقـــى بطلة استثنائيّة لا تضـــاهيها إلّا بطـــلة «قوستاف فلوبير» الســـيّـــدة بوفاري: une femme mal mariée كما يقال في لغة موليار، ضاقت نفسُها بمنزلتها الدّون وبتزايد قيودها وأغلالها وبتقلّب الدّهر وضرباته الموجعة فناجت ربّها طمعا في أن تنال – في غفلة من الزّمن – بصيصا من نور الحريّة أو برهة من نعيم الانعتاق فانفتح لها بذاك الدّعاء المستجاب باب مُشرع عريض لم تستطع إغـلاقه بعد أن جازته فظلّ مفتوحا على الدّوام يذكّرها بنسمات الطّلاقة والتّحرّر، وظلّت هي حتّى آخر رمق من حياتها تستطيب طعم الحريّة ممزوجا بشعلة الحبّ المتّقدة.

بلغ البشير خريّف في هذه الرّواية ذروة عالية من رهافة الحسّ والفطنة في سبر أغـــوار النّفس البشـــريّة والغــوص على مخبّآتها واستكشــــاف غُصصها وأوجاعها وأتواقها وآمـــالها فرسم شخصيّات خالدة ونماذج بشريّة عميقة تصوّر ما في الإنسان من نوازع متناقضة وميول متعارضة وما يتجاذبه من رفعة واتّضاع ونبل وخساسة.

ثــمّ إنّ الرّوايــــة كتبت بلغة ليّنــة منقادة فكأنّ الكـــلام فيها مــــاء يجـــري في جـــدول سلســـــال، وتمتـــــزج صلبها الفصحى بالعاميّة امتزاجا شعريّا فيزيدها ذلك صدقا وشفافيّة وقدرة على إكساء الأحداث إهاب الواقع لا الخيال، وهي مع ذلك كلّه لغة موحية لمّاحة غامزة عندما يستدعي المقام الإشارة والتّلميح، ولغة كاشفــة هامـــزة إذا اقتضى الأمــر التّعيين والتّصريــــح. والمحصّـــل أنّ رواية «الدّقلة في عراجينها» قصيدة شعــــريّة مطوّلة فيهـا من لمسات الفـــنّ وقبسات الفكر ما يرفعها إلى منزلة الآثار الإنسانيّة الخالدة، فهي أيقونة الرّواية التّونسيّة بلا جدال.

«برق اللّيل»: وأطلّ الصّباح من وراء القرون

كشفت هذه الرّواية براعة البشير خريّف في استلهام التّاريخ وتوظيفه، فقد اشتقّ من أحداثه حكاية تتجاوز الإطار التّاريخي وظروفه وسياقاته وشَحَنَها معاني إنسانيّة عميقة فجــــاءت قصّة مــن أروع قصص العشق في الأدب العــــربيّ. ففي خضمّ الصّراع بين الإسبان والأتراك في تونس خلال الثّلث الأوّل من القـــرن 16 ميلادي تنشأ قصّة غراميّة عجيبة بين عبد أسود وفاتنة حسناء، ثمّ يتّفق أن تُطلّق الحسناء من زوجها فيلجأ هذا الأخير إلى العبـــد «برق اللّيل» ليقوم بدور «التيّاس» حتّي يتمكّن الزّوج من العقد عليها ثانية، ولكنّ برق اللّيل يرفض تطليقها ويختفي، ثمّ لا يفتأ أن يعود باحثا عن صاحبة الوجه الجميل تلك التّي كشفت له معنى الحياة. إنّهما عبدان حرّرهما العشق، فقـــد كان هو عبدا لسيّده حامـــد بن النّخلي وكانت هي بمثابة العبـــد في بيـــت زوج عبوس شديد، حرّرتها أنغام وإيقــاعات ونقرات كان يعزفها العبــد الأسـود في جوف اللّيل، أمّا هو فحرّرته لحاظ ضاحكة رآها ذات ليلة تختفي في الظّلام، فكان من أثر عازف اللّيل أن صرخت عروقها للحياة والمؤانسة وكان من أثر الوجه الجميل أن صار إنسانا مسؤولا عن إنسانيّته ونفخت فيه عزما على أن يُكيّف الأشياء حسب إرادته.

وتتداخل أحـــداث التّاريـــخ ومنعطفاته مع قصّة العبد العاشق تداخلا مدهشا وتلتبسان حتّى تفضيـــا إلى نهاية واحدة: يحرّر برق اللّيل نفسه من ربقة العبوديّة ويُحرّر البلاد من جنود الإسبان، فقد قام بعمل بطوليّ عجزت عنه جيوش خير الدّين بربروس ذلك أنّه اهتدى إلى أنّ تسميم آبار القصبة يقضي على جنود شارلكان، فقد أتى بئرا في ربوة سيدي أحمد السّقّا وصبّ فيها مسحوقا يجعل المطر من الماء سمّا ناقعا زعافا فمات من عسكر شارلكان كلّ من ورد وأصبحوا لا تُرى إلّا أماكنهم.

«حبّك درباني»: هل رأى الحبّ حيارى مثلنا؟

يُنزّل البشير خريّف أحداث هذه القصّة في عشــرينات القــرن المــاضي، ويجعلها Ùصورة عمّا لحق المجتمع مـــن تدهور في تلك الحقبة، فقد خلّفت الحـــرب الكونيّة الأولى في جلّ أصقاع العالم شعورا بالعبث وانعدام المعنى وأشاعت حالا من القلق والحيرة والضّياع. فبطل القصّة «سليم البرجي» شابّ فرّ من جامع الزّيتونة وجدّياته الكالحة واختلف إلى مجتمعات الشّباب اللّاهية الرّيّانة، وأحسّ بالحاجة إلى المال فطرق أبوابا كثيرة واستقرّ كاتبا لأحد المحامين بالعاصمة، ثمّ اقتحم الوسط الفنّي بأنّ نقد بعض المسرحيّات على الجرائد وانتهى ممثّلا يقنع ببعض الأدوار البسيطة. وأمّا البطلة فشابّة مطلّقة جاءت إلى التّمثيل من حياة الفجور والدّعارة بعد أن تزوّجت شيخا هو مدير فرقة «النّهوض التّمثيلي» فأخرجها إلى التّمثيل وأطلق عليها اسم «فوزيّة نعيم» بعدما كانت تدعى منّوبيّة واعتلت خشبة المسرح في أدوار صغيرة دون أن يكون لها استعداد فنّي أو موهبة، فإشاراتها غير طبيعيّة وهي عسيرة الحفظ عصيّة، وأعضاء الفرقة يتندّرون بعجزها عن إتقان أدوارها إلّا أنّها كانت تستخفّ بملاحظاتهم لأنّ لها من الرّشاقة الطّبيعيّة ما يُزري بقواعد فنّهم.

ومدار الأحداث على تعلّق سليم البرجي رمز الحيرة والتّيه بفوزيّة نعيم رمز التّهتّك والسّقوط رغم علمه بسيرتها وماضيها، وانجرافه في تيّار الخلاعة والنّزوات رغم ما يساوره أحيانا من تردّد وإعراض. وعلى هذا النّحو تلتقي عناصر البنية القصصيّة في الكشف عن مظاهر التّدهور والانهيار التّي نخرت كلّ أوجه النّشاط في المجتمع: فالفنّ فقد بريقه وتألّقه، والذّوق العامّ تدهور وانحطّ، والمسرح الجادّ انفضّ من حوله النّاس فانسحب تاركا المجال فسيحا للتّهريج والفكاهة الرّخيصة، والتّجارة التّي يمثّلها «رابح» أحد أخلّاء فوزيّة نعيم استحالت غشّا وتحايلا من أجل الكسب السّهل، والعلم نفر طلّابه من حلقاته وتباعدوا، والمشاعر أسلمـــت قيــادها إلى الطّمع والابتزاز، والأخلاق العامّة تهاوت إلى أسفــل حضيض. وفي الجملة حاكت القصّة إفلاس مجتمع مريض وإفلاس نماذج بشريّة حائرة تائهة، كلّ ذلك قدّمه البشير خريّف بلغة عاميّة تونسيّة رائقة عبّرت عن تناقضات تلك المرحلة في أدقّ تفاصيلها وأخصّ تجليّاتها.

مشموم الفلّ: أدب يعبق بعطر تونسيّ

«مشموم الفلّ» هـــو عنـــوان مجموعة قصصيّة فريدة من نوعها تتضمّن خمس أقاصيص منها أقصوصتان عظيمتان هما «خليفة الأقــرع» التّي حــــوّلها المخــرج حمّودة بـــن حليمة إلى شـــريط سينمائيّ و«محفظة السّمّار» التّي تستحقّ بدورها أن تكون عملا دراميّا مبهرا في السّينما أو على الشّاشة الصّغيرة. أمّا «خليفة الأقرع» فقد صــــوّرت بأسلـــوب ساحــر خلّاب أوجــها مــن حيــاة «الحومة العــربي» في المدينـــة العتيقـــة وقدّمت بطريقة فاتنة نمــــاذج مـــن شخصيّاتها المميّزة فعبقت بشـــــذى تلـــك الأرباض وأنفاسها العطرة. ولعلّ طـــرافة الأقصوصة وقوّتها تكمنان في قيامها على ثنائيّتين تلخّصان إشكاليّة الشّخصيّة وظُرفها في الآن نفسه وهما ارتباط الشّقاء بالشّفاء وارتباط الهناء بالدّاء، فهناء خليفة الأقرع وسعادته وحريّتــــه في دائه وهــــو القرع، وشقاؤه وتعاسته في شفائه، لذلك يـــــراه القارئ في نهــاية الأقصوصة يستعـــطف «الدّقاز» المغربيّ عم بوبكر حتّى يصطنع له «دمّالتين وإلّا ثلاثة» في رأسه المتماثل للشّفاء.

وأمّا «محفظة السّمّــــار» فيحتفي فيها البشير خريّف بواقعة خالدة من وقائع الحركة الوطنيّة وهـي حــوادث 9 أفريل 1938، ولكنّه ينحو في ذلك منحى فنيّا يُلامس فيه سِماك الإبداع، فقد بـــثّ في غضـون الفكرة الوطنيّة قــصّة عـــاطفيّة نادرة ليسـت ككلّ القصص جمعـــت بين البطل «الصّادق» الذّي سينتهي شهيدا برصاص المستعمر يوم 9 أفريل 1938 وبين «نفيسة» الفتاة التّي تكبره بعدّة سنوات، والتّي ستحتفظ منه لسنين طويلة بذكرى غالية وهي محفظة من السّمّار. ولمّا بلغها أنّ نُصبا لشهداء التّاسع من أفريل يُقام وأحسّت بقرب المنيّة وعزّ عليها أن تترك المحفظة بين أيد غبيّة اتّجهت حيث يُشاد النّصب وأحرقت المحفظة فحملت الرّيح بعض رمادها إلى ليقة النّصب فالتصق هناك، يقول المؤلّف: «فالمتأمّل في النّصب يرى في الإسمنت بقعة أغمق من البقيّة، ذلك أثر محفظة السّمّار».

تلك نبذة من أدب البشير خريّف ومن عوالمه الرّوائيّة والقصصيّة الزّاخرة: شخصيّات فريدة يبنيها ببراعة وإحكام، يدقّق العوامل الفاعلة في إنشاء سماتها ويسبر مرجعيّاتها الاجتماعيّة والنّفسيّة والفكريّة فتستوي شخصيّات كثيفة وعميقة، مركّبة وغنيّة، جذّابة ومُرغّبة. ولغة تختلط فيها الفصحى بالعاميّة فيمنحهـــا ذلك المــــزج جماليّة مخصوصة ورونقا منقطع النّظير ويُقْدرُها على تصوير الشّخصيّة التّونسيّة في فرادتها وطرافتها. وحبكة تعكس تنظيما للأحداث يخضع إلى حسن تقدير وتدبير. وقد أجاد المرحوم الصّادق مازيغ إجمال أدب البشير خريّف في مقال له نشر بمجلّة الفكر (ماي 1962) فقال: «وأدبك من ذاك الصّنف الخالد الذّي من شــأنه أن يُقرأ مرارا وتكرارا لأنّه ثريّ بالتّجربة، مُزَوّد بالشّعر والعاطفة الإنسانيّة، منسجم طليّ في أسلوبه وتعبيره، مقتصد بليغ في وسائله وأدواته، مبتكر في صوّره وأخيلته... بحيث نلمـــس شخصيّة فنّانة مبدعة لها مقوّماتها الواضحة المعالم البيّنة الآثار».

إنّ قارئ أدب البشير خريّف لا يملك إلّا أن يستعير الحديث النّبويّ فيقول مشدوها مبهورا : «إنّ من القَصَص لسِحرًا !».

الحبيب الدريدي

- اكتب تعليق

- تعليق