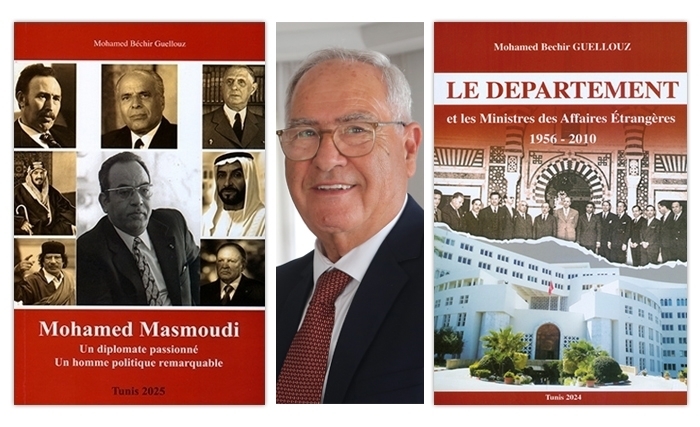

إطلالة على كتابيْ محمد البشير قلوز: عن "وزارة الشؤون الخارجية ووزرائها" وعن "محمد المصمودي، دبلوماسي شَغُوفٌ ورجلُ سياسةٍ مرموقٌ"

(33).jpg) بقلم محمد إبراهيم الحصايري - في مستهل هذا المقال، ومنذ الوهلة الأولى، أريد أن أوجِّهَ تحية تقدير وعرفان إلى أخي وصديقي محمد البشير قلوز على الكتابين القَيِّمَيْن اللذيْن أصدرهما خلال الأشهر القليلة الماضية فأثرى بهما المكتبة التونسية عموما، والمكتبة الدبلوماسية التونسية خصوصا...

بقلم محمد إبراهيم الحصايري - في مستهل هذا المقال، ومنذ الوهلة الأولى، أريد أن أوجِّهَ تحية تقدير وعرفان إلى أخي وصديقي محمد البشير قلوز على الكتابين القَيِّمَيْن اللذيْن أصدرهما خلال الأشهر القليلة الماضية فأثرى بهما المكتبة التونسية عموما، والمكتبة الدبلوماسية التونسية خصوصا...

ويتعلّق الأمر، أوّلا، بكتابه "الوزارة ووزراء الشؤون الخارجية من 1956 إلى 2010" (LE DEPARTEMENT et les Ministres des Affaires Etrangères 1956-2010)، وثانيا بكتابه "محمد المصمودي، دبلوماسي شَغُوفٌ ورجلُ سياسةٍ مرموقٌ"(Mohamed Masmoudi Un diplomate passionné Un homme politique remarquable).

أما التقدير فهو للجهود السخيّة التي بذلها في تأليف الكتابين، وخاصة في كَمِّ المراجع التي عاد إليها من أجل جمع مادّتهما، وانتقاء الوثائق والنصوص القانونية والصُّوَر التي طعَّمَهُمَا بها...

وأمّا العرفان فهو لأنّ أحَدَ دوافع تأليفه للكتابين كان، كما يقول، الاستجابة للرغبة التي أبداها العديد من زملائه في التأريخ لمسيرة الدبلوماسية التونسية حتى يسهل على المهتمين بها وخاصة على الأجيال الجديدة من الدبلوماسيين الاطلاع على بداياتها وعلى مراحل تطورها، وعلى الشخصيات التي أشرفت على حظوظها، وساهمت في تحقيق ما حققته من منجزات، ولا شك أن هذا الدافع هو الذي جعل المؤلِّف يحرص في الكتاب الأول على إهدائه، لا فحسب إلى والده وأسرته، بل أيضا إلى زملائه القدامى منهم والجدد...

وإذا جئنا إلى هذا الكتاب الذي يقع في 211 صفحة من القطع الكبير، فإننا نلاحظ أنه اختار أن يصدّره ببيتي الشعر الشهيرين لأبي الطيب المتنبي:

عَلى قَدرِ أَهلِ العَزمِ تَأتي العَزائِمُ

وَتَأتي عَلى قَدرِ الكِرامِ المَكارِمُ

وَتَعظُمُ في عَينِ الصَّغيرِ صِغارُها

وَتَصغُرُ في عَينِ العَظيمِ العَظائِمُ

وغنيٌّ عن البيان أن هذا التصدير ذو إيحاء خاص، فكأني بالكاتب يريد أن يقول إن الدبلوماسي التونسي ينبغي أن يتّخذ من هذين البيتين شعارا له في الحياة وفي العمل حتى يكون قادرا على أن يسهم في تحقيق ما تصبو إليه بلاده من رقيّ ورفعة ورفاه.

وقد تضمن الكتاب، علاوة على المقدّمة، أربعةَ فصول تحدث في أوّلها عن إعادة تركيز وزارة الشؤون الخارجية، بعد الاستقلال، وعن الجيل الأول من الدبلوماسيين والسفراء الأوائل والنصوص التنظيمية الأولى، أما في الفصل الثاني فقد تحدث عن الظرفية السياسية وتأثيراتها على العمل الدبلوماسي في بداياته مركِّزًا على وجه الخصوص على طبيعة العلاقات المتقلِّبَة التي كانت قائمة مع فرنسا، وعلى تداعيات الحركة اليوسفية، وانعكاسات حرب الجزائر على الأوضاع في تونس، وعلى الملابسات التي حفت بعلاقات بلادنا مع مصر وبانضمامها إلى جامعة الدول العربية، وذلك بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي كانت تُبذَل من أجل الحصول على ما أمكن من الدعم في خوض معركة "الجهاد الأكبر" من أجل التنمية.

وأما في الفصل الثالث فقد تطرّق إلى ثوابت الدبلوماسية التونسية، وذلك قبل أن يلقي الضوء في الفصل الرابع على سِيَرِالواحد وعشرين وزيرا الذين تعاقبوا على تسيير وزارة الشؤون الخارجية منذ فجر الاستقلال إلى سنة 2010 أو بالتحديد إلى 14 جانفي 2011.

وقد جاءت سِيَرُ هؤلاء الوزراء مثلما بَدَوْا لمحمد البشير قلوز الذي حرص في حديثه عن كل واحد منهم على أن يبدي ملاحظاته على أسلوبه في العمل، وتقييماته لحصيلة عمله على رأس الوزارة، وهي ملاحظات وتقييمات قد يتفق القارئ أو لا يتفق معها، غير أن السِّيَرَ التي وضعها لهم تَظَلُّ، مع ذلك ورغم بعض الآراء أو الأحكام الشخصية التي أبداها، مرجعا مهما لمن يريد أن يعرف معلومات مبدئية عن الشخصيات التي قادت وزارة الشؤون الخارجية طيلة عهدي الزّعيم الحبيب بورقيبة (10 وزراء) والرئيس زين العابدين بن علي (11 وزيرا)،كما يمكن أن يكون منطلقا للتوسّع لمن يريد التوسّع وذلك بفضل البيبلوغرافيا الثريّة التي تضمّنها الكتاب.

وقد أشفع الكاتب سِيَرَ الوزراء بقائمة في كتّاب الدولة للشؤون الخارجية (وهي قائمة تحتاج إلى المراجعة) الذين عملوا معهم، كما حرص على التذكير بمناضليْن ووجهيْن دبلوماسيَّيْن مميزَيْن هما الرشيد ادريس والطيب سليم.

ويبدو أن الكاتب تحاشى المغامرة بالتطرق إلى الوزراء الذين تداولوا على الوزارة بعد 14 جانفي 2014 لأسباب لم يذكرها، ولكن يمكن استشفافها من الخاتمة التي جاء فيها ما يلي: "إن جيل الكبار نجح. وسينسج جيل الشباب على منواله، حتى وإن كانت الوزارة عرفت نوعا من التراجع الذي أدّى، منذ أكثر من عقد من الزمن، إلى تآكل جهازها، وإلى جَعْلِها تتأرجح بين الوفاء للقصر، والولاء لمبادئ المهنة وقِيَمِها ولمصالح البلاد العليا.

وحتى إن كنا ابتعدنا عن العمل الدبلوماسي كما مارسه الجيل الأول بما يَسْتَبْطِنُهُ من مُثُلٍ ومن وطنيّة، وحتى إن ابتعدنا عن روح المبادرة من أجل مصلحة تونس وحدها، فسيكون من السهل على المنتدبين الشباب أن يرفعوا التحديات من خلال استعادة إرادة الفعل الخَيِّرَة المستمدَّة من المرجعيات الدبلوماسية لجيل الكبار، ومن ثوابت السياسة الخارجية التي مكّنت تونس من تَبَوُّءِ مكانة رفيعة بين الأمم.

وِمن المؤكَّد أنّ الوزارة، بفضل اطاراتها وتقاليدها، ستحافظ على صورة الذين وضعوا أسسها، وعلى صورة تونس المستقلة، السيّدة، المعتدلة والمحبة للسلام.

أليس الصبح بقريب".

أما الكتاب الثاني فهو يقع في 139 صفحة من القطع المتوسط، وقد خصّصه محمد البشير قلوز "للتعريف بـمحمد المصمودي الانسان، والمناضل الدستوري البورقيبي للنخاع، وأحد أوائل الدبلوماسيين في تونس المستقلّة، وأحد وزراء شؤونها الخارجية، ولإلقاء الضوء على انخراطه السياسي المزدَوَج سواء على المستوى الوطني، أو، ونسبيًّا، على مستوى العلاقات الدولية (ص 11).

وقد اعتمد في تأليف هذا الكتاب على مادة وثائقية واسعة شملت صحافة العصر، وعلى كتاب محمد المصمودي "العرب في العاصفة" والشهادات والكتب التي تحدثت عنه كفاعل سياسي من الصف الأول في تونس المستقلة.

على أن المؤلف لم يكتَفِ بذلك، وإنّما استعان أيضا بالوثائق التي أفرجت "إدارة الرقابة الإقليمية" الفرنسية (Direction de la surveillance du territoire / DST)عنها من أرشيفها.

ومرّة أخرى يؤكّد المؤلف أنّ هذا الكتاب جاء تلبية لما أبداه بعض الدبلوماسيين الشباب الذين يجري تكوينهم في "الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس" من اهتمام كبيربـ"العهد البورقيبي" وبمفاهيم وثوابت سياسة تونس الخارجية، وبالرجالات الذين ساهموا في بناء دولتها الحديثة ومؤسساتها (ص 11).

وقد قسّم المؤلف كتابه إلى قسمين اثنين متساويين تقريبا من حيث عدد الصفحات، تناول في الأول منهما بالحديث محمد المصمودي المناضل ثم محمد المصمودي رجل السياسة ثم محمد المصمودي وزير الشؤون الخارجية (من 2 نوفمبر 1970 إلى 14 جانفي 1974)، أما في الجزء الثاني فقد تناول فيه بالحديث الشخصيات والمسائل أو القضايا التي شُغِفَ بها أيّما شَغَف...

أما الشخصيات التي أعجب أو تأثر بها فهي على التوالي: الرئيس الحبيب بورقيبة، والرئيس الفرنسي شارل دي غول، والملك السعودي عبد العزيز آل سعود، والرئيس الجزائري هواري بومدين، (ومعه وزيره للشؤون الخارجية عبد العزيز بو تفليقة)، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس الامارات العربية المتحدة، والعقيد معمر القذافي...

وأما المسائل أو القضايا التي استقطبت اهتمامه فهي: تحرير الجزائر، ومظاهر التنافس بين الدول المغاربية، وقضايا البحر الأبيض المتوسط، والقضية الفلسطينية، وإفريقيا، ومسألة الوحدة بين تونس وجارتيها الغربية والشرقية...

ودون الدخول في تفاصيل مواقفه من هذه المسائل، أو في جزئيات العلاقات التي جمعته، بدرجات مختلفة ومتفاوتة، بالشخصيات المشار إليها، إذ أترك للقارئ متعة اكتشافها، فإنني ألاحظ أن المؤلِّف أفصح في خاتمة الكتاب، بصورة غير مباشرة وعن غير قصد، عن السبب الذي جعله يهتم بمحمد المصمودي ويؤلف كتابه عنه حيث يؤكد في خاتمة الكتاب أنه يعتبر "أن محمد المصمودي كرجل سياسة مرموق وكدبلوماسي شغوف يبقى مدرسة في الدبلوماسية والسياسة، وأن اسمه ارتبط، ولو قليلا، بتاريخ تونس في مرحلة من أهم المراحل التي مرت بها، وهذان عاملان كافيان للإشادة بذكراه"(ص 121).

ومع أنني لا أنكر أن مسيرة محمد المصمودي كانت حافلة بالمناصب الهامة التي تقلدها قبل الاستقلال وبعده، وبالأدوار التي لعبها في التفاوض على استقلال البلاد الذاتي ثم التام، وبعد ذلك في التفاوض من أجل استكمال بقية مقومات الاستقلال، وفي بناء الدولة التونسية المستقلة، وبالمبادرات والتحركات التي قام بها إبّان اضطلاعه بكتابة الدولة للأخبار تجاه "العالم الاشتراكي" والقارة الإفريقية بوجه خاص، فإنني لا أستطيع ألاّ أتساءل عن مدى جدارته بأن يعتبر "مدرسة في الدبلوماسية والسياسة"، وذلك لسبب أساسي هو مغادرته للساحة الدبلوماسية والسياسية الوطنية بعد فشل محاولتيْ الوحدة اللتين هندس أولاهما مع الجزائر، والثانية مع ليبيا.

وإذا كانت المحاولة الأولى أي محاولة الوحدة مع الجزائر أجهضت على الفور بمجرد أن اقترحها الرئيس الجزائري هواري بومدين على الرئيس الحبيب بورقيبة خلال زيارته إلى الكاف في 12ماي 1973، فإنّ المحاولة الثانية أي محاولة الوحدة مع ليبيا أفضت إلى التوقيع على اتفاقية جربة، في 12 جانفي 1974، وهي التي تسببت في إقالته من وزارة الشؤون الخارجية.

إن هذه المغادرة إلى الخارج للعمل كمستشار لبعض الحكام العرب لسنوات طويلة تتناقض فيما أرى مع ما جاء في مطلع الكتاب عن العناصر التاريخية والاجتماعية التي ساهمت في تكوين شخصيته حيث يشير محمد البشير قلوز إلى أنه باعتباره ابن بحّار، تعلّم من رجال البحر درسا طبّقه في حياته وهو "أنّ الانسان لا يخسر شيئا من الانتظار مع الأمل، انتظار كل شيء وعدم الأمل في أي شيء... فبفضل انتظار كل شيء يستمر الانسان في العمل، وبعدم الأمل في أي شيء يمكنه أن يحاول من جديد" (ص 22).

ثم إن محمد البشير قلوز يقول في حديثه عن موقف محمد المصمودي من مسألة "الوحدة" إنه "كمغاربي وعربي وإفريقي كان يحرص على تسجيل حضوره في كل اللقاءات من أجل إنجاح هذه التجمّعات التي كان يعتبرها طبيعية ومعقولة وقابلة للتحقيق" كما إنه كان يرى أن "أسس كل تجمّع من هذه التجمّعات أو الوحدات الإقليمية أسس صلبة ومنطقية" ولذلك فإنه "لم يكن يريد أن يعترف بأن قناعته بذلك لا تكفي وحدها لإقامتها"، بل إنه كان "يصر على اعتبار أن العقبات مهما كانت طبيعتها ينبغي تجاوزها، وهذا هو الوهم الذي وقع فيه فأوقعه، مع الأسف" (ص 109).

محمد إبراهيم الحصايري

- اكتب تعليق

- تعليق