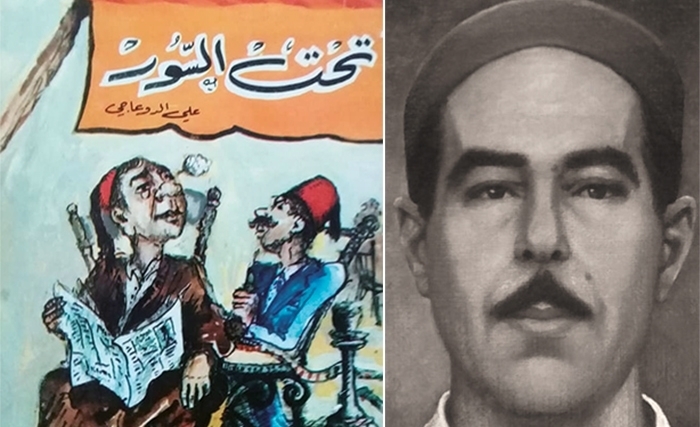

علي الدّوعاجي (1909 – 1949): الفــنــّـان السّـاخـر والقـصّاص البـارع

بعد مرور سبعين عاما بالتّمام والكمال على وفاته (27 ماي 1949) ما يزال علي الدّوعاجي يُعدّ ركنا نيّرا من أركان الثّقافة التّونسيّة والأدب التّونسيّ وخير من يُمثّل بظُرفه وذكائه الرّوح التّونسيّة أحسن تمثيل . وكلّما تقدّم الزّمن تعمّق اكتشاف القرّاء لخصائص فنّه القصصيّ وازداد استعذابهم لجماليّة أدبه السّاخر وإدراكهم لخطورة منزلته في تاريخ الأدب التّونسيّ الحديث.

والحق أنّ عبقريّة الدّوعاجي تكمن في أنّه كان في مجال الإبداع الأدبيّ أهمّ مُعبّر عن الرّوح التّي سادت فترة ما بين الحربين والطّابع الذّي ميّزها وهي روح الانشقاق والتّمرّد على السّائد والثّورة على القديم، ففي سنة 1929 أعلن أبو القاسم الشّابّي انشقاقه عن الذّوق الأدبيّ الكلاسيكيّ والقيم الجماليّة القديمة في محاضرته الشّهيرة «الخيال الشّعريّ عند العرب». وفي سنة 1930 شَهَرَ الحدّاد سيف التّحديث في وجه الفكر الدّينيّ التّقليديّ وانشقّ عن أنماط الفقه التّي يمثّلها المتزمّتون من شيوخ الزّيتونة عندما ألّف «امرأتنا في الشّريعة والمجتمع». وفي سنة 1934 انشقّ بورقيبة ورفاقه عن أشكال من النّضال الوطنيّ عقيمة قاصرة عندما أسّسوا الدّستور الجديد وجعلوا من بثّ الوعي بالقضيّة الوطنيّة في أوساط عموم الشّعب مرتكز عملهم السّياسي. وفي إطار منزع الانشقاق والتّأسيس يندرج أدب الدّوعاجي وعدد من أعلام «تحت السّور»، إذ هو أدب يتمايز عن الأدب الكلاسيكي المكبّل بأغلال القواعد والرّواسم والقوالب الجاهزة لأنّه اختار أن يكون قريبا من الشّعب يُعبّر عن ذوقه وشخصيّته وينطق بشواغله وشجونه ويتكلّم لغة تنفذ إلى أعماقه وتحرّك وجدانه وأحاسيسه. نشأ الدّوعاجي نشأة فريدة من نوعها، فرغم أنّه عاش تجربة اليُتم منذ سنّ مبكرّة بعد فقْد والده فإنّه لم يعرف خصاصة ولا فقرا أو حرمانا ، فقد كان ذاك الوالد من كبار الفلّاحين وذوي الأملاك وكانت الأم تنتسب إلى عائلة بورجوازيّة، ولذلك رُبّيَ محظيّا مُبجّلا في عائلة ميسورة مُنعّمة. وربّما كان لما أُحيط به من تربية ليّنة ومعاملة رفيقة الأثر البالغ في إكسابه ما عُرف عنه من رقّة في العاطفة ورهافة في الحسّ سيظهران بجلاء في أدبه.

والحق أنّ عبقريّة الدّوعاجي تكمن في أنّه كان في مجال الإبداع الأدبيّ أهمّ مُعبّر عن الرّوح التّي سادت فترة ما بين الحربين والطّابع الذّي ميّزها وهي روح الانشقاق والتّمرّد على السّائد والثّورة على القديم، ففي سنة 1929 أعلن أبو القاسم الشّابّي انشقاقه عن الذّوق الأدبيّ الكلاسيكيّ والقيم الجماليّة القديمة في محاضرته الشّهيرة «الخيال الشّعريّ عند العرب». وفي سنة 1930 شَهَرَ الحدّاد سيف التّحديث في وجه الفكر الدّينيّ التّقليديّ وانشقّ عن أنماط الفقه التّي يمثّلها المتزمّتون من شيوخ الزّيتونة عندما ألّف «امرأتنا في الشّريعة والمجتمع». وفي سنة 1934 انشقّ بورقيبة ورفاقه عن أشكال من النّضال الوطنيّ عقيمة قاصرة عندما أسّسوا الدّستور الجديد وجعلوا من بثّ الوعي بالقضيّة الوطنيّة في أوساط عموم الشّعب مرتكز عملهم السّياسي. وفي إطار منزع الانشقاق والتّأسيس يندرج أدب الدّوعاجي وعدد من أعلام «تحت السّور»، إذ هو أدب يتمايز عن الأدب الكلاسيكي المكبّل بأغلال القواعد والرّواسم والقوالب الجاهزة لأنّه اختار أن يكون قريبا من الشّعب يُعبّر عن ذوقه وشخصيّته وينطق بشواغله وشجونه ويتكلّم لغة تنفذ إلى أعماقه وتحرّك وجدانه وأحاسيسه. نشأ الدّوعاجي نشأة فريدة من نوعها، فرغم أنّه عاش تجربة اليُتم منذ سنّ مبكرّة بعد فقْد والده فإنّه لم يعرف خصاصة ولا فقرا أو حرمانا ، فقد كان ذاك الوالد من كبار الفلّاحين وذوي الأملاك وكانت الأم تنتسب إلى عائلة بورجوازيّة، ولذلك رُبّيَ محظيّا مُبجّلا في عائلة ميسورة مُنعّمة. وربّما كان لما أُحيط به من تربية ليّنة ومعاملة رفيقة الأثر البالغ في إكسابه ما عُرف عنه من رقّة في العاطفة ورهافة في الحسّ سيظهران بجلاء في أدبه.

أُلحق أوّل عهده بالتّعليم بمدرسة خير الدّين الدّوليّة ثمّ بالمدرسة العرفانيّة القرآنيّة وقضّى بها بضعة سنوات قبل أن يتركها ولمّا يحصل على الشّهادة، ذلك أنّ نزوعه الفطريّ إلى الحريّة والانطلاق لم ينسجم مع ما في التّحصيل والطّلب من قيود وضوابط. إلّا أنّ البَرَم بصرامة التّعلّم لم يطفئ شغفه بالمطالعة فكان أن زكّى ما اكتسبه في المدرسة وعزّزه ونمّاه بإدمان القراءة وسعة الاطّلاع على صنوف من الأدبين العربيّ والفرنسيّ. ولم يكن أمام الوالدة حينئذ إلّا الإلقاء به في معترك الصّنائع والحرف فأودعته متجرا لبيع الأقمشة ليحذق أصول التّجارة وفنونها ، ولكنّ تلك الوالدة الحريصة منعته – وقد تمرّس بالمهنة ورام أن يستقلّ بنفسه تاجرا صاحب دكّان – من أن ينتصب لحسابه الخاصّ خوفا من إتلاف أموال العائلة في تجارة خاسرة. ولمّا أراد أن يتولّى أمر ما تركه والده من ضِياع وأراض للفلاحة مانعت الأمّ ثانية إشفاقا على ابنها المدلّل من عناء العمل الفلاحيّ ومشاقّه المضنية ، فكان لهذا الموقف وقع الصّدمة البالغة في نفسه ، وهكذا دُفع إلى التّبطّل والفراغ دفعا وتكوّنت في قرارة نفسه روح ساخرة ثائرة. تخلّى الدّوعاجي عن عالم التّجارة والبيع والشّراء وطفق يتطرّح في «مجالس السّرور» متنقّلا بين المقاهي الأدبيّة في العاصمة وقد كانت منتدى لأهل الفنّ والفكر والأدب والصّحافة فتعرّف هناك على أبرز أدباء تونس وكتّابها ومثقّفيها واختلط بهم وصاحبهم ، وأخذ يميل إلى حياة «البوهيميين» لا سيّما وقد وجد في جماعة «تحت السّور» من يسير سيرتهم ويتطبّع بطباعهم ، وصادفت تلك الفترة قدوم محمود بيرم التّونسيّ إلى تونس (1932) فكان الدّوعاجي من الذّين انضمّوا إلى حلقته ولازموه وتأثّروا به ، وعلى هذا النّحو اتّجه إلى أنماط السّلوك الهامشيّ ومسالك النّظر المتحرّر.

كان الدّوعاجي متعدّد المواهب خطّاطا ورسّاما وشاعرا زجّالا بالعاميّة والفصحى ومُترجما وكاتبا مسرحيّا، ولكنّها ظلّت مواهب كامنة لم يظهر منها في البداية إلّا الشّيء اليسير ، فقد بدأ حياته «العمليّة» في مجلّة « العالم الأدبيّ» التّي يديرها زين العابدين السّنوسي خطّاطا ورسّام كاريكاتور لا غير. أمّا دخوله عالم الأدب فكان شبه مصادفة إذ فاز الدّوعاجي سنة 1933 في مسابقة للرّسم وكانت جائزة الفائز رحلة بحريّة متوسّطيّة . وقد خطر له أن يُدوّن رحلته تلك التّي قادته من كورسيكا إلى نيس ثمّ من نابولي إلى أثينا فإسطمبول وإزمير في نصوص سمّاها «جولة بين حانات البحر المتوسّط» نشرتها مجلّة «العالم الأدبيّ» أوّلا سنة 1935 ثمّ أُعيد نشرها في مجلّة المباحث سنة 1944. وهي من فرائد أدب الرّحلة، فائقة رائقة. وكان نشر فصول تلك «الجولة» منطلق رحلة أدبيّة زاخرة بالإبداع القصصيّ والمسرحيّ والشّعريّ، وساعده عمله مع بيرم في جريدة «الزّمان» ثمّ تأسيسه لجريدة «السّرور» سنة 1936 فضلا عمّا كان يملأ السّاحة الثّقافيّة من مجلّات أدبيّة مثل «العالم الأدبيّ» و«الثّريا» و«المباحث» على نشر مقالاته وأعماله الأدبيّة والقصصيّة وأجزاله وأشعاره إذ كان غزير الإنتاج صاحب قلم سخيّ معطاء. برع الدّوعاجي كأحسن ما يكون في كتابة الأقصوصة، وتدلّ أعماله في هذا المجال على أنّه تمكّن من أصول هذا الفنّ وأتقن أسراره فجاءت كلّ أقصوصة من أقاصيصه قطعة من خالص الفنّ وكيانا من صميم الإبداع ، وهي تُعدّ اليوم نماذج مُثلى في فنّ القصّة القصيرة مثل « المصباح المظلم» و«قتلتُ غالية» و«مجرم رغم أنفه» و«العاشق الأعمى» و«سهرتُ منه اللّيالي» و«نزهة رائقة» وغيرها كثير. وتستمدّ هذه القصص قيمتها الفنيّة الأدبيّة من عوامل عدّة: أوّلها وعي نظريّ عجيب في مُنتصف ثلاثينات القرن الماضي بفنيّات الكتابة في هذا الجنس ينمّ بلا شكّ عن اطّلاع واسع على مذاهب النّقد الغربيّ في فنّ القصّ، وللدّوعاجي تعريف موجز للقصّة القصيرة فيه حسم بسيط لكثير من مشكلاتها: «أحدوثة كما يُسميّها الأوروبيّون لا دراسة سامية ولا رواية ملخّصة». وثانيها أسلوب في الكتابة القصصيّة اختصّ به وأُثر عنه قوامه الإيجاز الموحي والبنية المتّسقة والحوار البليغ في الإفضاء بدخائل الشّخوص وإحكام القفلة أو «النّكتة»، وهو إلى كلّ ذلك خبير باللّغة العاميّة يجريها على نحو سلس مستساغ لا نُبوّ فيه ولا نشاز. وثالثها انغراس أدبه في تربة تونسيّة أصيلة ، فهو معبّر أبلغ تعبير عن شخصيّة مجتمعه مترجم أصدق ترجمة عن وجدانه وتفكيره. ومن ثمَّ فإنَّ الدّوعاجي يُعتبر بحقّ أبا شرعيّا للقصّة التّونسيّة الحديثة بلا جدال.

وأمّا أزجاله وأغانيه وأشعاره فظلّت ترانيم خالدة في الذّاكرة الفنيّة والشّعبيّة، وقد أتقن مختلف ألوان الكتابة في فنّ الأغنية، فهو صاحب دور «العتاب» الشّهير للموسيقار الهادي الجويني وكاتب رائعة «حبّي يتبدّل يتجدّد» للملحّن نفسه، وقد حذف منها الجويني بيتا يدلّ على روح الدّوعاجي المتحرّرة يقول فيه «كيف ما يرجع المشكاك للدّين اللّي يحقّقو»، كما لحّن له كبار أساطين الموسيقى في تونس من أمثال خميّس ترنان ومحمّد التّريكي.

ويدين المطرب الفكاهي صالح الخميسي لصديقه علي الدّوعاجي بجانب وافر من نجاحه الفنّي، فالدّوعاجي كان أهمّ مزوّد له بالنّصوص الفكهة النّاقدة السّاخرة مثل «في بلاد الطّررنّي» و«يبارك في ترابك يا تونس» و«الرّاديو» و«بودفّة» وغيرها. وتعكس أزجاله وأشعاره الغنائيّة التحاما بالأوساط الشّعبيّة وقدرة فائقة على النّفاذ إلى أدواء المجتمع وعلله ومعالجتها بأسلوب فيه كثير من الظّرف والذّكاء واللّمح الخفيّ. ملأ الدّوعاجي دنيا الأدب والثّقافة في تونس وشغل أهلها على امتداد عشريّتين كاملتين بإنتاجه القصصيّ والأدبيّ المجدّد وبروحه النّاقدة السّاخرة وبشخصيّته المرحة وذكائه الوقّاد، وقد شهد له بذلك كبار أدباء عصره، إذ قال فيه الهادي العبيدي : «فقد كان زينة مجمعنا ودرّة عقدنا في منتدى تحت السّور» وقال عنه زين العابدين السّنوسي: «لزم مجلسي في دار العرب لا يبرحه ... فلم يستثقل حضوره أديب كبير ولا ناشئ من الزّوّار». ولكنّ حياة اللّيل وإدمان السّهر في المقاهي والأندية واعتناق البوهيميّة وتعاطي ما كان مباحا في ذلك الوقت من «حشيش» تركت آثارها في جسد الدّوعاجي فأصيب بداء السّلّ وانتهى طريحا في مستشفى الرّابطة ميؤوسا من بُرئه ، فنُقل إلى بيته بأريانة حيث وافاه الأجل المحتوم في 27 ماي 1949.

ولئن عُرف الدّوعاجي بأنّه فنّان الغلبة الذّي «عاش يتمنّى في عنبه مات جابولو عنقود» فإنّ خصلته الأكبر هي أنّ فنّه وأدبه كانا مصداقا لبيت الشّاعر الوطنيّ الشّاذلي خزندار «تونسيّ وحسبي أنّني تونسيّ ...».

الحبيب الدريدي

- اكتب تعليق

- تعليق

.jpg)