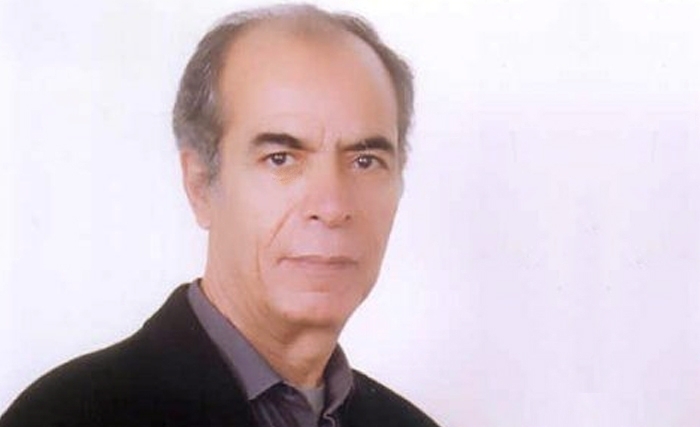

مختار اللواتي: الديمقراطية في تونس خارج ثوابتها في العالم

الموضوع الأبرز في التعاليق والتحاليل، الأيام الماضية، في بلاتوهات التلفزيونات وفي استوديوهات الإذاعات، وعلى صفحات الجرائد وضمن مختلف وسائل التواصل الإجتماعي، في بلدنا تونس، هو ولا شك القفزة الأحدث لسليم الرياحي وكتلة حزبه "الوطني الحر" البرلمانية، من كتلة "الإئتلاف الوطني" البرلمانية كذلك، التي لم تمكث بها سوى بضعة أيام، إلى كتلة حركة نداء تونس، وإعلان الإنصهار المشترك من الحزبين في حزب واحد، هو حركة نداء تونس!. مع إضافة كلمة "الحر" في آخرها، بحسب بعض التسريبات، إن صحت!

بغض النظر عن طبيعة مكاسب كل من سليم الرياحي وحافظ قايد السبسي من هذه الصفقة المباغتة في مراهناتهما السياسية المكشوفة للجميع والتي أخذت ومازالت الحيّز الأهم في تلك التعاليق والتحاليل التي لم تخل من عبارات الإستهجان والسخرية، فإن ما دفعني لكتابة هذا المقال هو هذه الظاهرة الآخذة في الإستفحال في المشهد السياسي التونسي. أو في ما اصطلح على تسميته ب"المسار الديمقراطي"!!

ولعل الإستخلاص الأول من تتابع هذه الظاهرة، وخاصة في الجانب المتعلق منها بالتحالفات والإنشقاقات فيما بين الأحزاب، مثلما هو الحال بين حركة النهضة وعدد من الأحزاب الموصوفة بالحداثية، وآخرها ماراج عن اتفاق جديد بين الحركة وحركة مشروع تونس. أو بينها وبين حزب المبادرة، هو أن الأرضية التي ظلت تقام على أساسها غالبية الأحزاب في تونس تفتقر، إما لوضوحٍ وعمق في الرؤية والبرامج، أو لسياسيين وطنيين حقيقيين جديرين بصفة رجال دولة. وفي الغالب لكلا العنصرين معاً. فكان أن طغت المصالح الشخصية على هدف الإصلاح. وتراجع منسوب الوازع الوطني لفائدة منافع لوبيات الفساد وهواة المغامرة والنرجسيين المهوسين بأحلام الشهرة حتى ببيع خدماتهم لقوىً خارجية متداخلة الأهداف والمصالح. وهكذا أصبح إستسهال العمل السياسي، والإستخفاف بمفهوم الدولة، والتنكر لثوابت الممارسة الديمقراطية، هي السمات المرافقة لتحركات نسبة كبيرة من الأحزاب السياسية التي حطم ارتفاع عددها في بلادنا (213 لحد الآن) كل الأرقام القياسية في العالم! إن استحضار جملة هذه العناصر في ذهننا لدى تفكيك تلك الظاهرة في تكرارها المستمر منذ السنوات الماضية، وبالأخص الأربع الأخيرة، يساعدنا على مزيد فهمها وإدراك مخاطرها، في تشويه العمل السياسي والممارسة الديمقراطية من ناحية، ودفع شرائح واسعة من المناضلين السياسيين الصادقين ومن الشباب بالخصوص إلى هجر عالم السياسة، ومن المواطنيين العاديين إلى فقد الثقة في السياسة والسياسيين عموماً!

إن الجانب الأبرز في تلك الظاهرة هو تصرُّفِ أصحاب رخص الأحزاب في تلك الأحزاب بقياداتها وبقواعدها، وبالذات بكتلها البرلمانية كأنما هم يتصرفون في ممتلكات شخصية، سواء كانت سيارات أو عقارات أو أموالا، دون أدنى اعتبار للهياكل وللأنظمة الداخلية التي تقوم عليها أحزابهم منطقيا (إن وُجدت). وباستخفاف مُهين بكوادر وقواعد تلك الأحزاب، والأنكى هو، باحتقار تام للناخبين الذين أعطوا أصواتهم لأولئك الذين عبَروا بها إلى رحاب مجلس النواب فاستقروا على مقاعده الفخمة تحت قبته المهيبة ، متقاضين رواتب مجزية فيما الشعب يعاني الأمرّين،على أساس أن يكونوا صوته في الدفاع عن مصالحه، سواء عند سَنِّ، أومناقشة مشاريع القوانين المختلفة قبل المصادقة عليها. أو عند مساءلة الحكومة، ممثَّلةً في رئيسها أو في أيٍ من أعضائها عن سوءِ أداء أو شبهةِ فساد أو مخالفةٍ للوعود والبرامج التي نالت الحكومة على أساسها ثقةَ المجلس !

بنظرةٍ عابرة على الفضاء السياسي الذي تُسجَّل فيه ظاهرة تغيير نوابٍ في المجلس إنتماءهم، لمرة واحدة أو لمرات، من كتلة برلمانية تمثل حزبا بعينه كانوا دخلوا مجلس النواب تحت رايته، أو لفيفا من الأحزاب، إلى كتلة أخرى تتبع حزبا آخر أو لفيفا ثانيا من الأحزاب، نجده، أي هذا الفضاء، متمركزا فيما عُرف ب"الوسط" في الساحة السياسية الكبيرة، برغم عدم مطابقة تلك الصفة لكثير من تلك الأحزاب، نراه أقرب إلى اليمين منه إلى الوسط. أما قطبا هذه الساحة، وهما أقصى اليمين من جهة وأقصى اليسار من جهة ثانية، فنجدهما محافظيْن في الغالب على نفس العدد ونفس الأعضاء لكتلتيهما البرلمانيتين، لسببٍ يرجعه الكثيرون إلى هيمنة الإيدولوجيا وانصياع الجميع إلى سلطانها مهما كانت الإختلافات أو التناقضات في مضمونها عند كل طرف منهما! وإن كان ذلك لم يمنع خروج أخبار من المعسكرين عن صراعات داخلية حامية في كليهما، تخفُت وتحتدّ بحسب تفاقم الأزمة السياسية عموما في البلاد أو انفراجها. وبحسب قرب مواعيد الإستحقاقات الإنتخابية، ونحن الآن في أوج عملية التسخين لانطلاق حملاتها، إن لم تكن قد انطلقت فعلا بأزياء تنكرية مختلفة!..

وسلوكُ تغيير المواقع من ذلك الطراز الذي أصبح يُستدَل عليه بعبارة "السياحة الحزبية. أو السياحة البرلمانية"، لم تحرك إزاءه لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا رئاسة الجمهورية أي ساكن. عفوا، كدت أنسى أن رئيس الدولة قد شجب هذا العمل في مقابلته التلفزيونية الأخيرة الشهر الماضي، ودعا إلى ضرورة إيقافه ومنعه بقانون. فكانت تلك، المناسبةَ الوحيدةَ التي يشير فيها رئيس الجمهورية إلى هذه الظاهرة. وقد جاءت، مثلما فهم ذلك الكثيرون، عندما تكثفت هجرة الندائيين في المدة الأخيرة إلى كتلة "الإئتلاف الوطني"!.. ويبدو أن رئيس الدولة فضل في الآخر أن يشمر على الساعد وينزل إلى الساحة يخطط قفزة سليم الرياحي البهلوانية تلك ليبرهن من ناحية لإبنه الضال غير البيولوجي، يوسف الشاهد المتهم بأنه وراء موجات الهجرة تلك، ولمن يسندون ظهره، أنه "مْعَلِّمْ" في هكذا مناورات، إن لزم الأمر. ولُيثبِّتَ قدم إبنه حافظ في قيادة حركة النداء التي تكون قد تمترست من جديد وراء حركة النهضة مباشرةً في البورصة البرلمانية ، ولو مناصفة مع سليم الرياحي من ناحية ثانية!

هذه الظاهرة ليست الوحيدة التي طبعت الممارسة السياسية في تونس وخرجت بها عن الثوابت المتعارف عليها في السنوات الخوالي في البلدان المسماة بالديمقراطية في العالم. فلقد سبقها سلوك غريب هو الآخر عن الأصول التي عُرِفت وعُرِّفت بها الممارسة الديمقراطية في العالم، ويشترك مع تلك الظاهرة في الأصل، وشكّل إستثناءً تونسيا أيضا في هذا المجال، قد يأتي يوم يُدرج فيه مع المثال السابق، مادةً للتدريس لطلبة العلوم السياسية، بحسب التصنيف الذي سيُعرضان ضمنه.

إنها ظاهرة كسر قاعدة نتائج الإنتخابات بما تفرزه من فائز بأغلبية أصوات الناخبات والناخبين، ومن خاسرين بدرجات متفاوتة. فالقاعدة المتعارَف عليها دوليا هي تقدّمُ الطرف الفائز في الإنتخابات، سواء كان حزبا أو جبهة، إلى تحمل مسؤولية الحكم منفردا أو بإقامة تحالف مع أطراف سياسية أخرى تجمعه بها بعض القواسم المشتركة ولا يقف معها على طرفي نقيض فيما يتعلق أساسا بنمط المجتمع وبطبيعة الدولة. غير إن ما حصل، ومازال قائما في بلادنا، هو كسر هذه القاعدة!

لقد بدأت هذه الممارسة مع حركة النهضة إثر إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011 حيث تحالفت مع اثنين من الأحزاب المدنية المعروفة بمناقضتها لمشروع الحركة الإسلاموي، هما حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، فيما فطن الحزب الديمقراطي التقدمي للفخ ورفض مشاركة الحركة في الحكم. وتشكلت بذلك ما عُرِف بمنظومة حكم الترويكا التي سببت للبلاد والعباد من الويلات ما لا يُحصى ولا يُعَد مازالت آثارها محفورةً بكل الآلام في النفوس.

ثم تكرر الأمر ذاته إثر انتخابات 2014 التشريعية والرئاسية عندما تُوِجت حركة نداء تونس بالمرتبة الأولى برلمانيا في تلك الإنتخابات، وتوج الباجي قايد السبسي رئيسا للجمهورية. فكان قراره المفاجيء بالدخول في توافق مع حركة النهضة صعقةً بوقع الخيانة لمئات الآلاف من الناخبات والناخبين الذين منحوا أصواتهم للنداء ولرئيسه كليهما، بعدما صدقوا مقولة قايد السبسي الشهيرة "النهضة والنداء خطان متوازنان لايلتقيان أبداً"! وهم ما اصطفوا وراء حركة النداء إلا لأن مؤسسها رفع شعار مواجهة مشروع الأسلمة الإخوانية الذي طرحته حركة النهضة، بمشروع حداثي يحمي الجمهورية من كل اختطاف وتدمير، ويُحدث التوازن السياسي الذي فُقد أثناء حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة! ولعل إشارة منصور معلى، رجل الدولة المعروف بجرأته وصراحته، إلى تلك السقطة السياسية الخطيرة في معرض حديثه الذي أدلى به مؤخرا لمجلة ليدرز لَتعبر بوضوح عن المرارة التي خلفها ذلك المنعرج الخطير في مسار حركة النداء. حيث قال: "لقد إنتخبنا الرئيس الحالي لأننا كنا نعتقد أنه سينفذ سياسة مطابقة لوعوده. بينما ما حصل، هو العكس. لقد رفض الفائزون أن يحكموا وفضلوا التحالف مع النهضة. النتيجة كانت: حكومة ضعيفة غير مسنودة بالقدر الكافي من أي حزب، مما جعلها غير قادرة على أخذ القرارات الكبرى التي يحتاجها البلد".

إن قرار رئيس الدولة المتباهي لتوه بفوزه بمفاتيح قصر قرطاج، تدشين عهد التوافق مع خصمِ، أو إن شئت عدو الأمس اللدود، بمبررات الحفاظ على السلم الإجتماعية واتقاءِ خطر نشوب حرب أهلية وانتشار الإرهاب.قد ظهر خطأه سريعا بهول العمليات الإرهابية المتسلسلة التي ضربت بلادنا على مدى سنة 2015، وربيع سنة 2016..!(متحف باردو ونزل الإمبريال في سوسة وتفجير حافلة الأمن الرئاسي بالعاصمة ومحاولة زرع إمارة داعشية في مدينة بنقردان).

فحصيلة هذه العمليات الإرهابية، إلى جانب عمليات أخرى إستهدفت عناصر من الجيش ومن الحرس الوطني في ولايتي الكاف والقصرين أساسا، قد فاق عددُ ضحاياها بعشرات المرات ما أسفرت عنه العمليات الإرهابية التي حصلت قبل إعلان التوافق التاريخي، سيء الذكر ذاك!

أما الهنة الثالثة المشوِّهة للديمقراطية التونسية فتتمثل في ابتكار هيكل جديد للحكم أوهو هيكل مواز لمؤسسات الحكم في الدولة، ونعني به ذلك الإطار المسمى بوثيقة قرطاج والجامع لأطراف ليست بالضرورة ممثلَةً في مجلس نواب الشعب، وتتبع في الغالب المجتمع المدني فتصبح بقدرة قادر، هو هنا رئيس الجمهورية، شريكةً في وضع برامج عمل الحكومة وفي لومها إن هي اجتهدت وخالفت بشكل من الأشكال ما تقرر في صلب هذا الهيكل. وبذلك يأخذ هذا الإطار، بتعلة الوحدة الوطنية، مكان مجلس نواب الشعب المنتخب والدستوري! وبهذا التداخل في المهام يتعمق الغموض أكثر فأكثر بشأن مَن المخطيء ومن المصيب، وأين الخطأ وأين الصواب؟. وأين تبدأ مسؤولية الحكومة وأين تنتهي، وأين يبدأ عمل مجلس النواب وأين ينتهي. وكذلك أي علاقة للدور الذي يمارسه رئيس الجمهورية في هذا الإطار والدور الذي حدده له الدستور؟. وفي النهاية كيف السبيل للفصل بين مهام الأطراف الإجتماعيين، مثل المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف ومنظمة الفلاحين والمنظمة النسائية، في هذا الهيكل المعتبر جناحا فعليا لمنظومة الحكم، وبين مهامها الأصلية داخل منظماتها؟

كل هذا، عدا كوارث تضخم نفوذ لوبيات الفساد واحتلالها مواقع مهمة في قطاعات حيوية في المجالات الإقتصادية والتجارية والإعلامية. فضلا عن نفاذها إلى أجزاء من أسلاك الديوانة والأمن في ظل تبادل المصالح والمنافع، وحتى التنافس على التموقع بين الحزبين المتوافقيْن.. فسقطت بذلك علوية القانون وديست مقومات الدولة وفَقدت مؤسساتُها وسلطُها إستقلاليتها، وسقطت فريسة تجاذب المصالح بين الحزبين المتوافقين المتنافقين من جهة، وبين لوبيات الفساد من جهة أخرى!

في كلمة، إن لم ينهض، الآن وليس غداً، أبناء وبنات الشعب نظيفو الأيادي والضمائر، وأصحاب الخبرة والكفاءة، بمعية القوى التقدمية والديمقراطية الوطنية لتجميع الصفوف والإتفاق على برنامج عمل إصلاحي مضبوط للخمس سنوات التالية لانتخابات 2019 من أجل إنقاذ الدولة والبلاد من الإنهيار، وإصلاح مسارها الديمقراطي من العيوب التي نخرته، فلن ينفع بعد ذلك النواح والعويل!!

مختار اللواتي

- اكتب تعليق

- تعليق