الشاذلي القليبي: هل كان المجتمـع وفـيًّا لبورڤــيـبـة ؟

إنّ الجهود، التي بذلتها ثُلّة من رجالات الثقافة، بعد الاستقلال، لإنضاج ملامح رئيسيّة من المجتمع، إنّما تمكّنوا من الفوز برهاناتهم فيها، بفضل قيادة المجاهد الأكبر: من خلال ما أفسَح لهُم من مجالات، وما بثّـه، من حولهم، من تطلّعات، وما أسّس، في المجتمع، من فهْم واسع للانتماء الحضاري، وما ثبّته، في الأذهان، من اقتناع بأنّ حُسن التنظيم ونقاوة التصرّف هما عماد المجتمع المتحضّر، وأنّ ذلك لا يتمّ إلا ّ بمساعدة دولة عتيدة، رجالها مجتهدون، وشبابها على يقين مِن انتمائهم اللغوي والثقافي والحضاري.

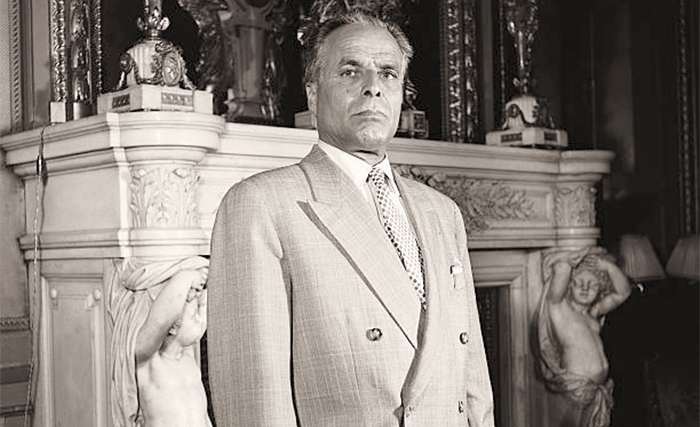

قل مِن الزعماء، مَن شعر، منذ شبابه، بأنّه مدعو إلى شأن عظيم، مثل ما كان الحبيب بورڨيبة مؤمنا، منذ أوّل تيقّظ فكره، بأن ستكون له رسالة عالية في المجتمع. وقد كان دوما مؤمنا، في قرارة نفسه، بأنّ الدهر قلّ أن »يجود« بمثله: بذلك كان يتحدّث إلى خاصّة جلسائه، بين ضحك وجدّ – وأغلبهم ما كانوا، في خويصة أنفسهم، بعيدين عن مُشاطرته الرأي. وممّا اختصّ به الزعيم – دون سائر البارزين من أعضاده في الحزب – أنّ أغلب مُناصريه كانوا مفتونين بمحبّته. ولا شكّ أنّ الولاء، عند اقترانه بصادق المشاعر، يجعل العين كليلة عن النقائص، واللسان عَيِّيا عن الجهر بالانتقاد. وإنّما انطلقت الألسن، عند بلوغ بورڨيبة من العمر عِتِيّا: لكن مِن طرف أفراد، عددهم أقلّ من أصابع اليد، ولم يكن لهم الصدى الذي كانوا يرجونه، في المجتمع السياسي: أقصد أحمد التليلي، في رسالته النقديّة التي بعث بها، لكن من الخارج ؛ وأحمد المستيري، بتأسيسه لِحركة منشقة عن »الحزب«، وما صدع به، في ظروف مختلفة، من معان كانت جيّاشة في قلوب الكثيرين، رغم أنّهم مِن مُحبّي بورڨيبة.

والحقّ أنّ هيبة رئيس الحزب – مع تأجُّج ذكريات نضاله الوطني في النفوس – لم تكن لِتيسّر نجاح أيّ انشقاق. وكنتُ أقول لـِ«سي أحمد» – قبل إعلان حزبه – إنّ العمل الإصلاحي، من داخل الحزب، قد يكون أنجع.

.jpg) فخُروجه، مِن الحزب ومن الحكومة، حرَمهما ممّا كان له من خصال، قد تجعله مِن أفذاذ رجال الدولة: إضافة إلى ما سبق لتونس من حرمـان، بسبب تغييب رجُل الحزم والذكـاء، أحمد بن صالح؛ وما كان سبق أيضا للدولة والحزب من خسارة، بوفاة الطيّب المهيري – الذي خلّـف فراغا لا تُقدَّر انعكاساتُه على التوازنات الداخليّة، في الحزب وفي الحكومة – ثمّ لِمَا كان لـه مِن كثرة الأنصـار، في العاصمة وداخل البلاد؛ ولِما كان له، عند رئيس الدولة نفسه، من كلمة لا تـُردّ – كانت ربّما تَرُدّ، عن البلاد، محنة المعالجة الصاخبة لِـ«قضيّة التعاضد»، بالشكل الذي اندفع إليه الزعيم.

فخُروجه، مِن الحزب ومن الحكومة، حرَمهما ممّا كان له من خصال، قد تجعله مِن أفذاذ رجال الدولة: إضافة إلى ما سبق لتونس من حرمـان، بسبب تغييب رجُل الحزم والذكـاء، أحمد بن صالح؛ وما كان سبق أيضا للدولة والحزب من خسارة، بوفاة الطيّب المهيري – الذي خلّـف فراغا لا تُقدَّر انعكاساتُه على التوازنات الداخليّة، في الحزب وفي الحكومة – ثمّ لِمَا كان لـه مِن كثرة الأنصـار، في العاصمة وداخل البلاد؛ ولِما كان له، عند رئيس الدولة نفسه، من كلمة لا تـُردّ – كانت ربّما تَرُدّ، عن البلاد، محنة المعالجة الصاخبة لِـ«قضيّة التعاضد»، بالشكل الذي اندفع إليه الزعيم.

وما أسرّ به إليّ الهادي نويرة، أثناء قضيّة التعاضد، كان يمكن أن يلقى تأييدا حازما، لدى الطيّب المهيري. فقد كان أسرّ إليَّ، في خضمّ تلك «المَعْمَعة»، بأنّ الأسلوب الذي توخَّاه الرئيس، في إبطال التجربة التعاضديّة، سيكون له وخِيم العواقب على البلاد، إذ سوف يُعرّض أعضاء الحكومة ومجموع الولاّة، للإستنقاص، وللتّهم الواهية.

وقصارى القول، فإنّ خصال بورڨيبة الذاتية، وهي كثيرة وعظيمة، إلى جانب الظروف التاريخيّة الملحميّة التي حفّت بقيـــادتــه – وبعضها خطّط له هو، بأسلوب مسرحي – جعلته، في نظر «شَعبه»، «رغم الدّاء والأعداء»، شخصيّة أسطوريّة؛ ونهايته الحزينة آلت به إلى مصير أبطال المآسي اليونانيّة: بما شاء له القدر من انكسار، ووفاة في شبه المنفى – ولا أشكّ أنّ انفصال وسيلة بن عمّار عنه كان له تأثير عميق في التعجيل بجملة الأحداث التي أفضت إلى 7 نوفمبر. وقد أبدع الأديب، ورجُل المسرح البارع، رجا فرحات، في تقمّص شخصيّة الرئيس، بنبرات تتضوّع منها مشاعر التقدير والودّ – رغم أنّه يحقّ أن يكون له، عليه، مآخذ شخصيّة لكنّها ما أفسدت، عنده، للإبداع الفنّي، مِن قضيّة.

وهل للذين كانوا في أوّل شبابهم عند طلوع نجم بورڨيبة، أن ينسَوا ما كان عليه الزعيم من وهج الهيبة، بالحضور، وبالكلمة النافذة، وبالنظرات الثاقبة؛ وأيضا ما كان من تأثير، في الرأي العام الوطني، لأعضاده – ممّن يدخلون في قامات «الزعماء»، مثل المنجي سليم وعلاّلة البلهوان – ومن سائر المناضلين، وفي مقدّمتهم الشابّ المُتّقد حماسًا عزّوز الرباعي، ثمّ زوجته المناضلة الفذّة أسماء بلخوجة : فقد كان لهُما أفضال على الشباب الوطني، بوقايتهم من الانخراط في الحزب الشيوعي – الداعم لمبدإ الحماية الفرنسيّة، والهادف إلى طمْس أسس الوطنيّة لدى الأجيال الصاعدة، واستبدالها بالنِضال الاجتماعي. ذلك أنّ الحزب المؤسِّس للحركة الدستوريّة، برئاسة عبدالعزيز الثعالبي، وبعضوية وجوه من المجتمع، سرعان ما غلب عليه الخمول، إلاّ ما كان لِمديره، محي الدّين القليبي، مِن حراك دائم، في كلّ مجال: للاتّصال بالصحافة التونسيّة، ومراسلي الصحف الأجنبيّة، وللاجتماع بوفود الشُّعَب، ولو في منزله، بالمرسى، ولِعقد الاجتماعات في مختلف أنحاء البلاد. وقد كان بورڨيبة يقول لي:» الذي أتعَبَني هو محي الدّين«، لأنّه مثلي كان يُؤمن بالاتّصال المباشر؛ فحيثما ذهبتُ، وجدتُه قد سبقني، أوأنّ زيارته كانت مُنتظرَة بعد أيّام. وفي حين كاد «محي الدّين» – كما شاعت تسميته – أن يكون الوحيد المتحرّك باسم اللجنة التنفيذيّة، فقد كان »الدّيوان السياسي«، بجُلّ أعضائه ومُناضليه، في اجتماعات متوالية، في المُدن والأرياف، وبحضور جماهيري مُكثّف؛ وكان أتباعه مِن الشبّان، في نشاط دائم، داخل المدارس، وحيثما كان يتسنّى لهُم اللقاء. أمّا اللجنة التنفيذيّة، فكانت رئاستها ترى أنّ السياسة شيء مِن الجدّ، ليس للشبّان – ولا للجماهير الشعبيّة – فيه مجال.

وعندي أنّ الاجتماع، الذي أشرف عليه زعيم الشباب علاّلة البلهوان، في أوائل أفريل 1938، أمام «الإقامة العامّة» مركز السلطة الفرنسيّة، والخِطاب الذي ألقاه، في الحشود الجماهيريّة، بإيقاع فقراته المثيرة للحماس، والتي حفظ مناضلون منها الكثيـر، إنّمـا ذاك الاجتماع – متبوعـا بوقائع 9 أفريل التي انتفشت في الذاكرة الوطنيّة – كان المنعرج الذي جعَل الديوان السياسي يتصدّر اهتمامات الأوساط الشعبيّة، مِن شمال البلاد إلى جنوبها. فقد كان »الحزب الجديد« قويّ الحضور في المجتمع، بواسطة صحافته، وبما كان يعقد مِن اجتماعات في الساحات العموميّة، وبما وكان يتعرّض له أتباعه، من اضطهاد وسجن ونفي.

ومن أهمّ عوامل القوّة، لدى الحزب الجديد، أنّ قادته كانوا تابعوا التنظيمات الحزبيّة، بفرنسا، في عهد دراستهم ؛ فأخذوا منها ما يتلاءم مع الأجواء التونسيّة. وكان، أيضا، مِن أمضى وسائلهم الدعائيّة، السخريّة: فقد أطلقوا على خصــومهــــم اسـم «الغـرانـطـة» – وبالـفرنسيّـــة «les archeo» – وقلّ مَن كان يعرف أنّها مأخوذة من اسم النهج الذي بـه نادي «الحزب القديم»: نهج «غرنوطة». ولكن جرس كلمة «غرنوطي» كان له وقع في الجمـــاهير يُــوحي بعيب خفـيّ. ولا غـرو أن يكون عزّوز الرباعي هو مُروِّج هذه التسمية، لِمـا عُرف به مـن طول اللسان، ولاذع التهكّــم، وجُرأة المواقف.

على أنّ «الغرانـطة» كانت لهُم، هُم أيضا، أساليبهم في السخريّة من «بورڨيبة»؛ وأشاعوا عنه أنّه «مجنون»؛ ورَوُوا عنه حكايات كان لها تأثير، حتّى داخل صُفوف الحزب الجديد، إذ سمعتُ من يقول، أثناء الخصومة مع بن يوسف، إنّ بورڨيبة «مجنون»، وليس من الحكمة تأييده – قالها أمامي مَن سيتولّى، في عهد «المجنون»، مناصب عالية. هذا الرجُل العظيم، بورڨيبة، بلغ فينا أرذل العمر: فلم نرُدَّ له بعض ما كان له علينا، ممّا لا يُنسى. ولو فعلنا، لكُـنّا بذلك قُمنا، فقط، ببعض الواجب.

واليوم، ونحْن بصدد تقييم الأمور، فإنّ الاعتزاز بما أُنجـِز في العهد البورڨيبي لا ينبغي أن يَحجُب عنّـا ما اقتـُرف، ممّا ليس من الأخلاق الوطنيّة، في شيء. فليس لأحد أن يُنكر، على الذين تأذّوا في العهد البورڨيبي، أن يستبدّ بهم الحقد، إلى اليوم، فيطمسَ، في نظرهم، ما كان يحقّ، وطنيًّا، الاعتزاز بإنجازه: وأن يعفوا، فهو أدنى إلى ما يُريدون مِن لمّ شتات الشَّعب، ومن ترسيخ لِقِيم أخلاقيّة، ولِمبادئ سياسيّة يُدافعون عنها.

والمَثل الجميل في ذلك – مع صديقنا رجا فرحات – المرحوم نورالدين بن خضر: فقد اجتمعتُ به في آخر حياته، لمّا رُويَ لي بعضُ ما قاساه في السجن؛ فلم يحدّثني عن شيء من ذلك؛ وإنّما اقتصر على عموميات، دون تعبير عن حقد ولا ضغينة. ولئن كانت حِقبة بناء الاستقلال مرحلة استثنائيّة، بكلّ المقاييس، فلا يُمكن أن نغُضّ الاهتمام عن أعمال تُسيء إلى ما لبورڨيبة علينا من واجب الاحترام والمحبّة: منها ما عُومل به الأمين باي وعائلتُه، بعد عزله، والطاهر بن عمّار وزوجتُه، وصالح بن يوسف ومسؤوليّة اغتياله – رغم أنّه كان، هو نفْسه، أوصى بعض أتباعه بما لا يليق بأخلاق الزعامة. وهل يُمكن أيضا أن ننسى ما عُومِل به الوزير أحمد بن صالح، والخسارة الكبرى التي مُنيَت بها الدولة، بإقالته ومُحاكمته، ثمّ مُنتهى القسوة بمتابعته في منفاه؛ وكلّ ذلك لِتُـهَم أُلصقت به، ولم يكن ضالعا فيها بأيّ وجه – وإنّما كان ذلك لِما أحرز، بفصاحة لِسانه وعظيم جُرأته، مِن شُهرة جعلته يَستأثر بالأضواء، فيُثير مشاعر الحسد.

ومِن جهة أخرى – ولكن ذلك، لاشكّ، مِن ذيول هذا الاضطهاد – هل يُمكن أن نجدَ سَببًا مُقْنعا لِما يعامَل به اسم أحمد بن صالح، مِن نِسيان ومِن تجاهل، إلى اليوم، لدى المنظّمة النِقابيّة: رغم أنّه كان على رأس الاتحاد، في حقبة من أصعب ما شهدته المنظّمة، وأنّه كانت لِدوره إيجابيات هامّة ومُتنوّعة. لكـــن ما تحمّله أشخاص، مِن ضَيم، لا ينبغي أن يُنسينا ما أُنجز لِفائدة البلاد، ممّا يفرض علينا جميعا واجب الولاء : فكم تمنّيتُ – وأنا أنظُر إلى صورة مُصطفى كمَال، وراء الرئيس التركي، في مكتبه الرئاسي – أن يُقتَدَى، في تونس، بهذا المثال الرائع في ربـط الأجيـال، والاعتراف بالجميـل لِمن سبَق: فتُجعلُ، في الأماكن الرسميّة للدولة، صورة المجاهد الأكبر : قائدا ثابتا في الذاكرة الجماعيّة، لأنّه هو الذي حرّر البلاد، وبَنى الدولة العصريّة، ووجّهها إلى الحداثة، في كنف الاستجابة لفروض الحضــارة العــربيّة الإسـلاميّة.

نستثني ما هُيّئ – منذ قليل – من اختيار صورة مُشرقة للمجاهد الأكبر، وهو في عزّ جهاده، وجعْلِها بالبهو الداخلي لقصر قرطاج: فتظهر، على يمين الضيف، عند إلقاء تصريحه، قبل المغادرة. ولا غرو في ذلك، إذ الأخ الباجي كان من أقرب أفراد جيلنا إلى الرئيس بورڨيبة.

الشاذلي القليبي

- اكتب تعليق

- تعليق